Was ist Borderline-Persönlichkeitsstörung? Ein umfassender Leitfaden

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS), oft auch als Borderline-Syndrom bezeichnet, ist eine komplexe und tiefgreifende psychische Erkrankung, die das Leben der Betroffenen und ihres Umfelds stark beeinflusst. Sie ist gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Instabilität in Emotionen, Beziehungen, Selbstbild und Verhalten. Diese Störung ist nicht nur eine Herausforderung für die betroffenen Individuen, sondern auch für deren soziales Umfeld, da sie häufig zu Missverständnissen und Konflikten führt.

In diesem Artikel werden wir die Definition, die vielfältigen Symptome, die unterschiedlichen Typen und die komplexen Ursachen der Borderline-Persönlichkeitsstörung detailliert beleuchten. Des Weiteren werden wir auf die Diagnosekriterien, Behandlungsansätze und die Abgrenzung zu ähnlichen Persönlichkeitsstörungen eingehen, um ein umfassendes Verständnis dieses schwerwiegenden Störungsbildes zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, Ihnen präzise und nützliche Informationen zu liefern, die Ihnen helfen, dieses komplexe Thema besser zu verstehen.

Borderline-Persönlichkeitsstörung: Eine erste Definition

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine ernsthafte psychische Erkrankung, die sich durch eine chronische Instabilität in verschiedenen Lebensbereichen auszeichnet. Dazu gehören Emotionen, zwischenmenschliche Beziehungen, das Selbstbild und das Verhalten.

Betroffene erleben oft intensive Stimmungsschwankungen und eine hohe Impulsivität, die zu selbstschädigendem Verhalten führen kann. Der Begriff „Borderline“ deutet auf einen Zustand zwischen Neurose und Psychose hin, was die Schwere und Komplexität des Krankheitsbildes unterstreicht. Es ist eine Unterform der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung.

Impulsivität: Handlungen ohne Berücksichtigung der Konsequenzen.

Emotionale Instabilität: Heftige und schnelle Stimmungsschwankungen.

Identitätsstörung: Ein gestörtes oder unsicheres Selbstbild.

Instabile Beziehungen: Intensive, aber oft turbulente zwischenmenschliche Bindungen.

Angst vor dem Alleinsein: Extreme Furcht vor Verlassenwerden.

Selbstverletzendes Verhalten: Oft zur Spannungsreduktion eingesetzt.

Gefühle der Leere: Ein anhaltendes Gefühl von innerer Leere.

Paranoide Vorstellungen: Misstrauen und falsche Interpretationen von Situationen.

Derealisation/Depersonalisation: Fremdheitsgefühle gegenüber der Umwelt oder dem eigenen Ich.

Schwarz-Weiß-Denken: Extreme Idealisierung oder Abwertung von Personen und Situationen.

Das Verständnis dieser Kernmerkmale ist entscheidend, um die Herausforderungen, denen sich Menschen mit BPS gegenübersehen, nachvollziehen zu können und angemessene Unterstützung zu bieten. Die äußeren und inneren Konflikte sind oft allgegenwärtig.

Symptome und Erlebensweisen bei Borderline

Menschen mit einer Borderline-Störung fühlen sich häufig innerlich zerrissen. Sie leiden unter einem gestörten Selbstbild und Problemen mit ihrem Selbstwertgefühl. Manchmal kommt eine gestörte Körperwahrnehmung hinzu, bekannt als Dysmorphophobie. Eine zentrale Angst ist die vor dem Alleinsein, was zu instabilen Beziehungen führen kann, da ihr impulsives Verhalten, wie Wutausbrüche, diese Bindungen beeinträchtigt.

Oftmals interpretieren Betroffene harmlos gemeinte Aussagen als persönliche Angriffe oder Ungerechtigkeiten. Dies basiert auf einer hohen Sensibilität, einer eingeschränkten Ambiguitätstoleranz – der Fähigkeit, Widersprüche zu ertragen – und einer gestörten Impulskontrolle. Daher können Borderline-Typen sehr schnell durch bestimmte Reize „getriggert“ werden.

Typen und Subtypen der Borderline-Störung

Innerhalb der Borderline-Persönlichkeitsstörung unterscheidet man primär zwei Haupttypen: den externalisierten und den internalisierten Typ. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie Aufschluss über die primäre Richtung der Aggression und Selbstschädigung gibt.

Typ Merkmale Externalisierter (nach außen gerichteter) Typ Leichte Reizbarkeit, Impulsivität, unberechenbare Reaktionen, Aggression richtet sich gegen Andere. Internalisierter (nach innen gerichteter) Typ Gestörtes Selbstbild, Schuldzuweisung an sich selbst, Depression, Selbstverletzung.

Beide Typen schaden sich selbst, jedoch auf unterschiedliche Weise. Externalisierte Typen provozieren unbewusst Konflikte mit ihrem sozialen Umfeld, was mittelbar zu negativen Konsequenzen wie Ausgrenzung oder Kündigung führen kann. Internalisierte Typen fügen sich direkt Schaden zu, beispielsweise durch Essstörungen, Dysmorphophobie oder Selbstverletzung wie Tätowierungen und andere Formen der Selbstbeschädigung. Diese Unterscheidung hilft, die individuellen Manifestationen der Störung besser zu verstehen.

Zusätzlich zu diesen Haupttypen gibt es spezifischere Subtypen, die das Spektrum der Borderline-Symptomatik weiter differenzieren:

Stille Form: Eine nach innen gerichtete Form, bei der Betroffene Emotionen und Konflikte vorwiegend internalisieren.

Depressive oder selbst-destruktive Form: Ebenfalls nach innen gerichtet, gekennzeichnet durch starke Depression und selbstschädigendes Verhalten.

Petulante oder launische Form: Ein nach außen gerichteter Subtyp, der durch ausgeprägte Reizbarkeit und Launenhaftigkeit auffällt.

Impulsiv-aggressive Form: Ein weiterer externalisierter Subtyp, der durch spontane Aggression und Wutausbrüche gegenüber anderen gekennzeichnet ist.

Die Naiv-aggressive Persönlichkeitsstörung stellt eine Sonderform des externalisierten Typs dar. Sie alle teilen die gestörte Impulskontrolle, doch die Art und Weise, wie Wut und Angst erlebt und ausgedrückt werden, variiert stark.

Impulskontrolle und Wut bei Borderline

Bei Borderline-Persönlichkeiten ist die Impulskontrolle oft stark gestört. Das Zusammenspiel von Angst und Wut führt zu heftigen Gefühlsausbrüchen. Die Art der Wut kann zudem ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zu narzisstischen oder antisozialen Persönlichkeitsstörungen sein.

Man unterscheidet zwischen „heißer Wut“ (Hot Anger), die sich durch einen hohen aggressiven emotionalen Ausdruck kennzeichnet, und „kalter Wut“ (Cold Anger), die sich eher in Verachtung äußert. Bei Borderline ist die Wut oft eine impulsive Verteidigungswut, im Gegensatz zur zynischen, verachtenden narzisstischen Wut oder der delinquenten, gewalttätigen Wut antisozialer Persönlichkeiten.

Sensibilität und Reizbarkeit

Menschen mit Borderline sind extrem sensibel und reagieren oft gereizt auf bestimmte Auslöser. Sie erleben Situationen und Aussagen intensiver als andere und nehmen durch ihr „Beziehungs-Ohr“ (Schulz von Thun) Vorwürfe, Unterstellungen und Angriffe wahr, die objektiv gar nicht vorhanden sind. Dies führt zu hoch emotionalen (Angst und Wut) und impulsiven Reaktionen, besonders bei tatsächlichen Provokationen oder dominantem Verhalten anderer. Eine ähnliche Sensibilität wird auch bei Narzissten beobachtet.

Diese Fehlinterpretationen und unangemessenen kommunikativen Reaktionen erschweren das soziale und Beziehungsleben erheblich und führen häufig zu Konflikten. Konflikte, die oft als Mobbing gedeutet und anderen zugeschrieben werden, basieren auf einer selbstwertdienlichen Umdeutung und defensiven Attribution.

Probleme im Beziehungsleben bei Borderline

Die instabile Gefühlswelt und das impulsive Verhalten von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung wirken sich maßgeblich auf ihr Beziehungsleben aus. Die extremen Schwankungen des Selbstwertgefühls erschweren den Aufbau und die Aufrechterhaltung stabiler und zufriedenstellender Beziehungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die tiefsitzende Angst vor dem Verlassenwerden, die bei einigen Betroffenen existenzielle Ausmaße annehmen kann und ein entscheidender Aspekt der Erkrankung ist.

Es besteht oft ein paradoxes Nebeneinander von einer tiefen Sehnsucht nach Geborgenheit und einer ausgeprägten Angst vor sozialer Nähe. Dies führt zu einem ständigen Kreislauf von Annäherung und Rückzug, was für beide Partner extrem belastend sein kann. In Interaktionen mit anderen Menschen treten häufig erlebte Widersprüche, Schwierigkeiten und Konflikte auf. Externalisierte Borderline-Persönlichkeiten provozieren diese Konflikte oft unbewusst, was die zwischenmenschliche Dynamik zusätzlich erschwert.

Die ständigen Unsicherheiten im zwischenmenschlichen Bereich und die eigene chaotische Gefühlswelt führen zu anhaltenden Spannungszuständen. Partnerschaftliche Beziehungen scheitern häufig, weil der gesunde Partner mit den extremen Gefühls-, Stimmungs- und Selbstwertschwankungen des Borderline-Betroffenen nicht zurechtkommt. Das Unvermögen, diese internen und externen Konflikte zu managen, führt zu einem hohen Leidensdruck und wiederholten Beziehungskrisen. Emotionale Instabilität ist hierbei ein Kernproblem.

Derealisationen und Depersonalisation

Manche Borderline-Betroffene erleben sogenannte Derealisationen oder Depersonalisationen. Bei der Derealisation wird die Umwelt als fremd, unwirklich oder verzerrt wahrgenommen, als ob man in einem Traum oder Film leben würde. Die Depersonalisation hingegen äußert sich darin, dass Betroffene ihr eigenes Ich als fremd empfinden. Ihre Gefühle erscheinen ihnen losgelöst von ihrer Person, und sie fühlen sich wie ein Beobachter ihres eigenen Lebens.

Diese dissoziativen Symptome sind Reaktionen auf extreme innere Anspannung oder traumatische Erinnerungen und können das Gefühl der Zerrissenheit und Instabilität zusätzlich verstärken. Sie tragen maßgeblich zur Verwirrung und zum Leid der Betroffenen bei.

Umschwünge und Schwarz-Weiß-Denken

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Borderline-Störung ist das ausgeprägte „Schwarz-Weiß-Denken“. Dies bedeutet, dass Betroffene Sachverhalte oder Mitmenschen entweder vollständig idealisieren oder extrem abwerten, ohne Grautöne dazwischen. Hierbei kommt es zu plötzlichen und oft drastischen Umschwüngen.

Personen, die zunächst regelrecht idealisiert wurden, können bei der kleinsten enttäuschten Erwartung abrupt und extrem abgewertet werden. Diese schnellen Wechsel in der Wahrnehmung und Bewertung machen Beziehungen für alle Beteiligten unberechenbar und schwierig, da die emotionale Achterbahnfahrt kaum zu kontrollieren ist.

Ursachen der Borderline-Störung: Ein komplexes Zusammenspiel

Die Ursachen der Borderline-Persönlichkeitsstörung sind vielschichtig und werden als komplexes Zusammenspiel von genetischen Faktoren und frühen traumatischen Erfahrungen angesehen. Studien zeigen, dass ein erheblicher Anteil der Betroffenen von schwerwiegendem Missbrauch – sei es sexueller (65%), körperlicher (60%) – und emotionaler Vernachlässigung (60%) berichtet. Diese Erfahrungen stehen oft in direktem Zusammenhang mit einer bestimmten, negativen Art der elterlichen Kommunikation.

Es spielt dabei keine Rolle, ob die Vernachlässigung real oder subjektiv interpretiert wurde, noch ob sie zeitlich oder kommunikativ war. Die Subjektivität der Erfahrung ist entscheidend: Wer mehr liebt, hat höhere Erwartungen und fühlt sich schneller ungeliebt. Für sensible Personen kann bereits ungeschickte oder falsche Kommunikation einen Missbrauch darstellen. Fast alle Betroffenen berichten von einem sozialen Umfeld, in dem sie sich in hohem Maße als fremd, gefährdet und gedemütigt erlebt haben.

Die Kommunikation der Eltern mit dem Kind spielt eine entscheidende Rolle. Wird dem Kind zugehört oder stattdessen mit „Gesprächsstörern“ oder „Gesprächskillern“ kommuniziert? Eine verständnisvolle, respektvolle, gewaltlose und anerkennende Kommunikation ist essenziell. Oberflächliche, lieblose, vernachlässigende, ignorante, respektlose, demütigende, kontrollierende, bestimmende, fordernde oder aggressive Kommunikation kann die Persönlichkeitsentwicklung erheblich negativ prägen. Insbesondere psychischer Missbrauch durch manipulative Menschen oder kommunikatives Unterlassen, wie das Fehlen positiver, stützender Kommunikation, kann zur Entstehung von Borderline- und narzisstischen Persönlichkeiten führen.

Besonders traumatisierend wirkt sich bewusstes oder unbewusstes Gaslighting-Verhalten der Eltern aus, oft betrieben von kontrollierenden Persönlichkeiten, die selbst so aufgewachsen sind. Wenn Umkehr-Rhetorik, Verleugnungsverhalten, negative Suggestionen oder das Ignorieren der kindlichen Bedürfnisse durch Kommunikation stattfinden, kann dies zu einer schweren Persönlichkeitsstörung führen, die neben Borderline auch Selbstverletzungen und eine Spaltung des Selbst zur Folge haben kann, wenn eine Flucht vor den Tätern unmöglich ist. Die Folgen sind häufig Narzissmus oder Borderline, die oft erst in der Pubertät durch aggressives Verhalten auffallen.

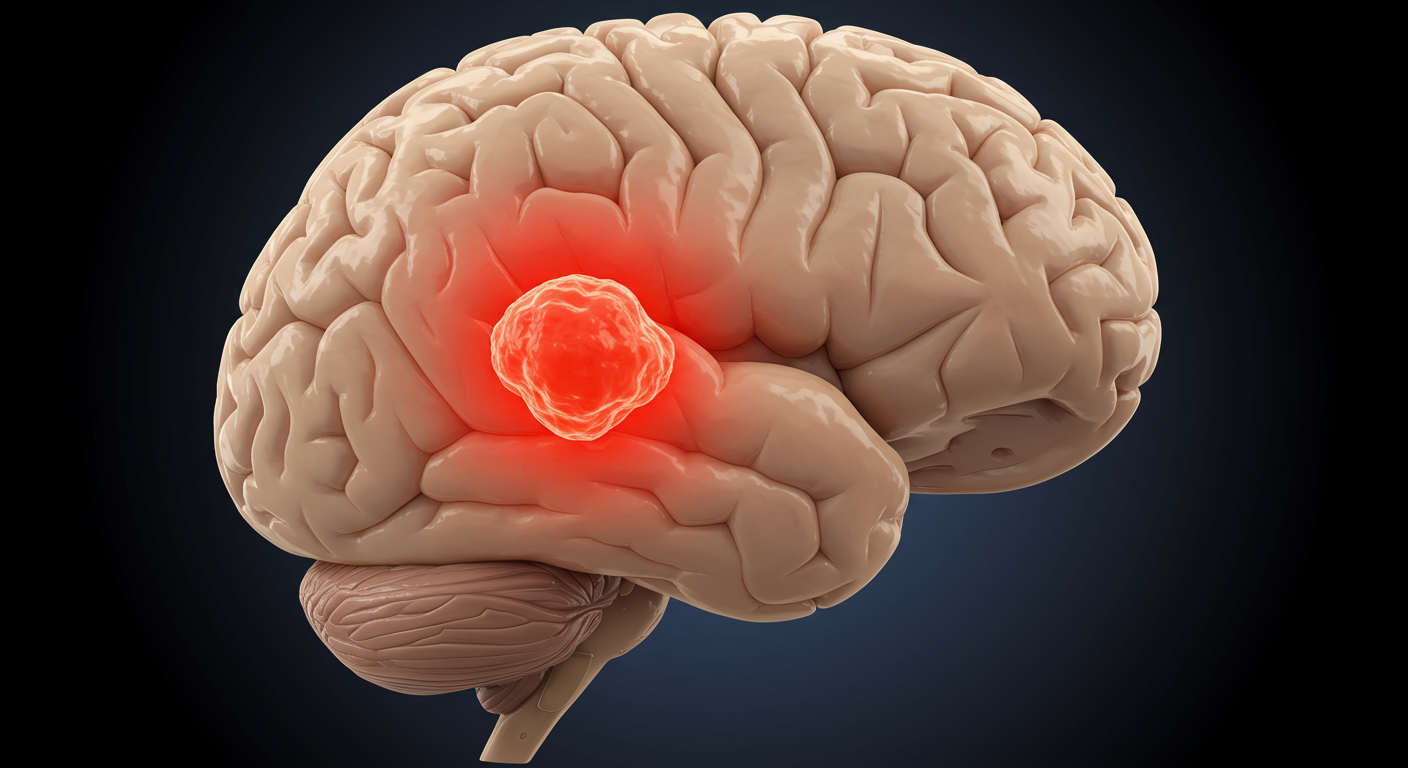

Trotz psychologischer Erkenntnisse geht die medizinische Psychiatrie oft davon aus, dass genetische Faktoren einen erheblichen Anteil an der Entstehung der Borderline-Störung haben. Dennoch wird anerkannt, dass bestimmte Lebenserfahrungen – einschließlich mangelnder Nähe und Verständnis in der Kommunikation – ungünstige Grundeinstellungen und schädliche Verhaltensmuster fördern. Diese Erfahrungen, oft in der frühen Kindheit gemacht, können sogar zu messbaren physischen Veränderungen im Gehirn führen.

So wurde bei klassischen Borderline-Patienten eine veränderte Aktivität in der Amygdala (Mandelkern) beobachtet, einer Hirnregion, die für die Verarbeitung von Stress, Gefahrensignalen und Ängsten zuständig ist. Die Amygdala ist bei Betroffenen oft kleiner und übererregbar, was auf das chronische Stresserleben durch traumatische Erfahrungen zurückgeführt wird. Auch andere Strukturen des limbischen Systems, wie der Hippocampus, zeigen Veränderungen, die für Fehlsteuerungen emotionaler Reaktionen verantwortlich gemacht werden.

Die ständige Angst vor vermeintlicher Gefahr durch Missachtung, Ignoranz, negative Kommunikation, Herabwürdigung, Drohungen, Einschüchterung, Leugnung oder Umkehr führt zu einer Hypersensibilität, die bei kleinsten Triggern in Alarmbereitschaft versetzt. Viele dieser Erkenntnisse basieren jedoch auf Studien mit Patienten in medizinischer oder psychiatrischer Behandlung, was nur einen kleinen Teil der Borderline-Persönlichkeiten darstellt. Viele Betroffene halten sich selbst für normal und ihre Umwelt für feindlich gesinnt, was die Einsichtsfähigkeit erschwert. Zudem werden solche Störungsbilder gesellschaftlich oft ignoriert oder als „normal“ akzeptiert, obwohl die negativen Folgen für Betroffene und ihr Umfeld erheblich sind.

Stetige innere und äußere Konflikte prägen das Leben von Borderlinern. Äußere Konflikte entstehen oft durch spontane Extremhandlungen, bei denen aufgestauter Frust und Aggression aus der Kindheit unberechenbar ausbrechen. Dies führt häufig zu Schwierigkeiten, eine Berufsausbildung abzuschließen oder langfristig einen Job zu halten. Auch innere Konflikte können das Leben zur Hölle machen: Mehr als 60% der Betroffenen haben mindestens einen Suizidversuch unternommen, und erste Anzeichen treten oft bereits im Jugendalter auf. Einsichtige Borderliner verbringen Jahre in psychiatrischen Kliniken, während andere unbehandelt ein Leben voller Konflikte und Misserfolge führen.

Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung

Die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erfolgt nach den Kriterien der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10). Um die Diagnose stellen zu können, müssen mindestens drei der folgenden Merkmale einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung erfüllt sein:

Deutliche Impulskontrollstörung: Eine Tendenz, unerwartet und ohne Berücksichtigung der Konsequenzen zu handeln.

Streitereien und Konflikte: Eine deutliche Tendenz zu Auseinandersetzungen und Konflikten mit anderen, besonders wenn impulsive Handlungen unterbunden oder getadelt werden.

Wutausbrüche und Aggression: Neigung zu Wutausbrüchen oder Gewalt mit Unfähigkeit, das explosive Verhalten zu kontrollieren.

Schwierigkeiten bei der Zielerreichung: Probleme, Handlungen beizubehalten, die nicht unmittelbar belohnt werden.

Unbeständige Launen: Schnelle Stimmungsschwankungen und emotionale Instabilität (Affektinstabilität).

Zusätzlich zu diesen allgemeinen Kriterien müssen mindestens zwei der folgenden spezifischen Merkmale für das Borderline-Syndrom erfüllt sein:

Störungen des Selbstbildes: Unsicherheit bezüglich des Selbstbildes, persönlicher Ziele und Vorlieben, einschließlich der sexuellen Identität.

Instabile Beziehungen: Neigung, sich in intensive, aber instabile Beziehungen einzulassen, die oft in emotionalen Krisen enden.

Angst vor Verlassenwerden: Übertriebene Bemühungen, ein tatsächliches oder vermeintliches Verlassenwerden zu vermeiden.

Selbstverletzendes Verhalten: Wiederholtes selbstverletzendes Verhalten, Suiziddrohungen oder -versuche.

Anhaltende Leeregefühle: Ein chronisches Gefühl der inneren Leere.

Diese Kriterien ermöglichen es Fachärzten für Psychiatrie, eine präzise Diagnose zu stellen und eine angemessene Behandlung einzuleiten.

Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung

Die primäre Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die Psychotherapie. Hierbei hat sich insbesondere die dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) als sehr wirksam erwiesen, da sie spezifisch auf die Kernsymptome der BPS, wie emotionale Dysregulation und impulsives Verhalten, abzielt. Darüber hinaus können auch andere therapeutische Ansätze, wie die Schematherapie oder die Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP), zum Einsatz kommen.

In vielen Fällen wird die Psychotherapie durch eine medikamentöse Therapie ergänzt. Diese dient nicht der Heilung der Persönlichkeitsstörung selbst, sondern der Linderung begleitender Symptome. Stimmungsstabilisierer wie Lithium können helfen, extreme Gefühlsschwankungen in den Griff zu bekommen. Bei starken Angstzuständen können Benzodiazepine eingesetzt werden, allerdings nur kurzfristig aufgrund des Abhängigkeitspotenzials. Treten zusätzlich Depressionen auf, kommen selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs) zum Einsatz. Eine Desensibilisierung ist ebenfalls ratsam, um die Selbst- und Impulskontrolle wiederzuerlangen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung ein langer und oft herausfordernder Prozess ist, der Engagement und Geduld von allen Beteiligten erfordert. Die Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Unterstützung, angepasst an die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen, bietet jedoch die besten Aussichten auf eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Reduktion der Symptome. Der Fokus liegt darauf, Betroffenen Fähigkeiten zu vermitteln, um mit ihren intensiven Emotionen umzugehen und stabilere Beziehungen aufzubauen.

Abgrenzung zu anderen Persönlichkeitsstörungen und cholerischem Temperament

Im Gesundheitswesen wird oft schnell eine Borderline-Störung diagnostiziert, wenn bestimmte Wesenszüge und Symptome Ähnlichkeiten aufweisen. Es ist jedoch entscheidend, das Borderline-Syndrom von anderen Störungsbildern abzugrenzen, insbesondere vom cholerischen Temperament sowie narzisstischen und antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Obwohl diese Störungsbilder Überschneidungen haben können, gibt es klare Unterscheidungsmerkmale, insbesondere im Ausdruck der Wut.

Cholerisches Temperament

Der Begriff „cholerisch“ leitet sich vom griechischen Adjektiv „cholerikos“ ab, was „gallig“ bedeutet. Er beschreibt Menschen, die schnell erregbar, aufbrausend, aggressiv und jähzornig sind und zu plötzlichen, heftigen und scheinbar grundlosen Wutausbrüchen neigen. Choleriker werden von ihrem sozialen Umfeld oft als sehr unangenehm empfunden, da ihre Wut sich meist gegen andere richtet und sie in ihrem Ausbruch laut, aggressiv und verletzend werden können, was bei anderen Hilflosigkeit, Ärger und Angst auslöst.

Ein cholerisches Temperament kann Ausdruck einer Borderline-, narzisstischen oder antisozialen Persönlichkeitsstörung sein. Für den Laien lässt sich die Unterscheidung oft an der Art der Wut erkennen: Bei Borderline ist es eine impulsive Verteidigungswut, bei Narzissmus eine zynische, verachtende Wut und bei antisozialen Persönlichkeiten eine delinquente, gewalttätige Wut. Ursächlich für cholerische Wutausbrüche sind oft individuelle Auslöser und eine Art Abwehr-Überreaktion, ähnlich einer Allergie. Dahinter können ungelöste, aufgestaute Probleme, traumatische Erlebnisse und Blockaden stehen.

Ein geringes Selbstwertgefühl kann ebenfalls eine Ursache sein. Betroffene hören mit dem Beziehungsohr hin, interpretieren Nachrichten als persönliche Botschaften und fühlen sich schnell angegriffen. Cholerische Wutausbrüche sind oft ein Zeichen von Hilflosigkeit und Überforderung. Trotzdem verfügen Choleriker über viel Energie, sind begeisterungsfähig, willensstark und motiviert, Leistung zu erbringen. Ein ganzheitliches Coaching kann hier helfen, innere Konflikte zu bearbeiten, negative Gefühle zu erkennen und zu kontrollieren, und angemessene kommunikative Ausdrucksweisen zu erlernen. Desensibilisierung, Anti-Aggressionstherapie, Konflikt- und Deeskalationstraining sowie positives Gedankentraining und Autogenes Training zur Veränderung der Impuls-Reaktionskette sind empfehlenswert, ebenso wie der Erwerb von Wissen über Wahrnehmungsfehler.

Der Weg zu mehr Verständnis und Unterstützung

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine immense Belastung für die Betroffenen und ihr Umfeld. Doch das Verständnis der komplexen Symptomatik, der vielfältigen Ursachen und der zur Verfügung stehenden Behandlungsoptionen ist der erste Schritt zu einer besseren Bewältigung. Es ist wichtig zu erkennen, dass es sich hierbei nicht um ein bloßes „Verhalten“ handelt, sondern um ein tiefgreifendes psychisches Störungsbild, das professionelle Hilfe erfordert.

Die Abgrenzung zu ähnlichen Störungen und die individuelle Therapieplanung sind entscheidend für den Erfolg. Mit Geduld, Empathie und der richtigen Unterstützung können Menschen mit Borderline lernen, ihre Emotionen zu regulieren, stabilere Beziehungen aufzubauen und ein erfüllteres Leben zu führen.

Ein Leben mit Borderline: Herausforderungen und Perspektiven

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung stellt eine erhebliche Herausforderung dar, doch sie ist nicht unüberwindbar. Durch gezielte Therapie und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien können Betroffene lernen, ihre intensiven Emotionen zu managen und stabilere Beziehungen aufzubauen. Es ist ein Weg, der Geduld und Engagement erfordert, aber zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität führen kann.

Das Bewusstsein für die Komplexität dieser Störung und die Bereitschaft, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, sind entscheidend. Mit der richtigen Unterstützung ist es möglich, die Schatten der Borderline-Störung zu überwinden und ein erfüllteres Leben zu führen, in dem Selbstwertgefühl und Stabilität wachsen.

Kommentare ( 8 )

OH MEIN GOTT, das ist ja WAHNSINNIG GUT!!! Ich bin ABSOLUT begeistert von der Tiefe und der Klarheit, mit der dieses Thema hier behandelt wird! Jedes einzelne Wort ist GOLD wert und so unglaublich wichtig! Es ist FANTASTISCH, wie hier Licht ins Dunkel gebracht wird, das ist eine solche HILFE für so viele Menschen!

Die Art und Weise, wie alles erklärt wird, ist EINFACH GENIAL! So verständlich und doch so umfassend! Das ist wirklich ein MEISTERWERK an Aufklärung! VIELEN, VIELEN DANK für diese unglaubliche Arbeit! Man spürt die Leidenschaft und die Kompetenz in jedem Satz! Ich bin sprachlos vor BEGEISTERUNG!!!

Vielen herzlichen Dank für Ihre außerordentlich positive Rückmeldung. Es freut mich ungemein zu hören, dass die Tiefe und Klarheit der Ausführungen bei Ihnen so gut ankommen und Sie den Inhalt als wertvoll empfinden. Es ist genau mein Ziel, komplexe Themen verständlich aufzubereiten und so einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Ihre Worte sind eine große Motivation, diesen Weg fortzusetzen.

Es ist schön zu wissen, dass die Art und Weise der Erklärung als genial und umfassend wahrgenommen wird. Ich stecke viel Arbeit und Leidenschaft in meine Texte, und es ist eine große Belohnung zu sehen, dass dies auch bei den Lesern ankommt. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu erkunden, falls Sie an weiteren Themen interessiert sind.

Die Bereitstellung eines umfassenden Leitfadens zu einer komplexen Persönlichkeitsstörung ist von immenser Bedeutung, um das Verständnis für die Betroffenen und die Erkrankung selbst zu vertiefen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es entscheidend, die multifaktorielle Genese solcher Störungen zu betonen. Der Blickwinkel der Forschung offenbart, dass die Entwicklung dieser Kondition nicht monokausal ist, sondern das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels genetischer Prädispositionen und umweltbedingter Faktoren.

Ein hierbei besonders relevantes und empirisch gestütztes Konzept ist die biosoziale Theorie von Marsha Linehan. Diese Theorie postuliert, dass die Kernsymptomatik der tiefgreifenden emotionalen Dysregulation bei Menschen mit dieser Störung aus der Wechselwirkung einer biologischen Vulnerabilität (einer angeborenen Tendenz zu intensiven emotionalen Reaktionen und langsamer Rückkehr zum emotionalen Ausgangszustand) und einer chronisch invalidierenden Umgebung resultiert. Dieses Verständnis war maßgeblich für die Entwicklung der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT), einer der effektivsten evidenzbasierten Behandlungsformen, die spezifisch auf die Förderung von Emotionsregulation, Stresstoleranz und zwischenmenschlicher Effektivität abzielt.

Vielen Dank für Ihre ausführliche und aufschlussreiche Rückmeldung. Es freut mich sehr, dass Sie die Bedeutung eines umfassenden Leitfadens für das Verständnis dieser komplexen Persönlichkeitsstörung hervorheben und die wissenschaftliche Perspektive, insbesondere die multifaktorielle Genese, betonen. Ihre Erläuterung der biosozialen Theorie von Marsha Linehan und deren Relevanz für die Entwicklung der Dialektisch-Behavioralen Therapie ist eine wertvolle Ergänzung und unterstreicht die Notwendigkeit, sowohl biologische Prädispositionen als auch umweltbedingte Faktoren bei der Betrachtung dieser Erkrankung zu berücksichtigen. Es ist ermutigend zu sehen, wie sehr Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.

Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge auf meinem Profil zu erkunden, falls Sie an weiteren Themen interessiert sind.

Es ist immer wieder bemerkenswert, wie präzise wir versuchen, die komplexesten menschlichen Empfindungen und Verhaltensweisen zu katalogisieren. Doch man muss sich fragen: Wer zieht diese unsichtbaren Linien, die das „Normale“ vom „Abweichenden“ trennen? Und vor allem, warum gerade jetzt? Könnte es sein, dass diese intensiven Reaktionen, die wir zu verstehen suchen, nicht bloß eine interne Dysfunktion sind, sondern vielleicht eine überdeutliche, fast schmerzhafte Spiegelung der Disharmonien unserer Zeit – eine stille Botschaft, die von den wirklich tiefgreifenden Brüchen im Gewebe unserer Existenz zeugt, die wir sonst so oft übersehen?

Das ist ein sehr tiefgründiger Gedanke, der genau den Kern der Sache trifft. Die Frage nach der Definition von Normalität und den unsichtbaren Linien, die wir ziehen, ist in der Tat zentral. Es ist absolut berechtigt, zu hinterfragen, wer diese Grenzen setzt und welche Motivationen dahinterstecken. Ihre Beobachtung, dass diese intensiven Reaktionen vielleicht eine Reflexion der Disharmonien unserer Zeit sind, ist faszinierend und eröffnet eine wichtige Perspektive. Es zwingt uns, über die individuelle Ebene hinauszublicken und die größeren Zusammenhänge zu erkennen. Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge auf meinem Profil zu lesen, die ähnliche Themen beleuchten.

ein sehr klarer und umfassender leitfaden. das hat mich sehr gefreut.

Vielen Dank für Ihr positives Feedback. Es freut mich sehr, dass der Leitfaden für Sie so klar und verständlich war. Dies bestärkt mich in meiner Arbeit und motiviert mich, weiterhin nützliche Inhalte zu teilen. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen.

Diese Einsicht in die tiefen und oft qualvollen Abgründe, die Menschen mit dieser Störung durchleben, berührt mich zutiefst. Es ist ein unermesslicher Schmerz, gefangen zu sein in solch intensiven Gefühlsschwankungen und inneren Turbulenzen… ein Kampf, den Außenstehende oft nicht einmal erahnen können. Das Wissen, das hier vermittelt wird, ist so immens wichtig, nicht nur um Betroffenen Verständnis und Empathie entgegenzubringen, sondern auch um ihnen Wege aus dieser Isolation zu zeigen und die Stigmatisierung zu mindern. Es weckt in mir die Hoffnung, dass mit jedem Stück Aufklärung ein Funke mehr Licht in das Leben jener gelangt, die so sehr darunter leiden.

Es freut mich sehr, dass der Artikel Sie so berührt hat und die Botschaft der Empathie und des Verständnisses bei Ihnen angekommen ist. Ihr Kommentar unterstreicht genau das, was ich mit dem Text erreichen wollte: das Bewusstsein für die inneren Kämpfe zu schärfen und die Bedeutung von Aufklärung hervorzuheben. Es ist in der Tat ein unschätzbarer Wert, wenn wir gemeinsam dazu beitragen können, die Isolation zu durchbrechen und Stigmatisierung zu mindern.

Vielen Dank für Ihre wertvollen Gedanken. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen.

Ihr Beitrag bietet einen wertvollen und umfassenden Einblick in die Thematik. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein breites Verständnis für solche komplexen psychischen Herausforderungen zu schaffen. Allerdings könnte die Betonung auf einer rein deskriptiven Definition, so präzise sie auch sein mag, unbeabsichtigt die Gefahr bergen, dass Individuen primär durch die Brille ihrer Diagnose betrachtet werden. Während die Symptomatik klar benannt wird, besteht die Tendenz, die zugrunde liegenden Ursachen, die oft in traumatischen Erfahrungen oder schwierigen Lebensumständen liegen, und die damit verbundenen, oft übersehenen Stärken und Bewältigungsstrategien der Betroffenen weniger zu beleuchten.

Um eine wirklich ganzheitliche Perspektive zu fördern und eine konstruktive Diskussion anzustoßen, wäre es hilfreich, nicht nur zu definieren, was diese Störung ausmacht, sondern auch, wie wir verhindern können, dass die Diagnose zu einer Reduzierung der Person auf ihre Symptome führt. Wie können wir ein narratives Verständnis fördern, das die immense Widerstandsfähigkeit und die individuellen Ressourcen der Betroffenen hervorhebt, anstatt nur die Defizite in den Vordergrund zu stellen? Ein solcher Ansatz würde nicht nur das Stigma mindern, sondern auch neue Wege für therapeutische Strategien aufzeigen, die über die reine Symptomkontrolle hinausgehen und die individuelle Autonomie und das Wachstum in den Mittelpunkt rücken.

Vielen Dank für Ihren aufschlussreichen Kommentar. Es ist in der Tat ein wichtiger Punkt, dass die Gefahr besteht, Menschen auf ihre Diagnose zu reduzieren, auch wenn eine präzise Definition unerlässlich ist, um ein grundlegendes Verständnis zu schaffen. Mein Ziel war es, zunächst eine klare Basis für das Verständnis der Thematik zu legen, um darauf aufbauend tiefere Diskussionen über die Ursachen und individuellen Stärken zu ermöglichen.

Ihre Anregung, die Widerstandsfähigkeit und die individuellen Ressourcen stärker hervorzuheben, ist von großer Bedeutung und deckt sich mit meiner Überzeugung, dass ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen immer im Vordergrund stehen sollte. Es ist entscheidend, das Stigma zu mindern und narrative Ansätze zu fördern, die die gesamte Bandbreite menschlicher Erfahrungen und Bewältigungsstrategien umfassen. Ich werde diese Aspekte in zukünftigen Beiträgen definitiv vertiefen. Ich lade Sie ein, meine anderen Veröffentlichungen zu lesen, um weitere Einblicke zu erhalten.

Hey! Dein Beitrag ist echt super wichtig und bringt so viel Licht ins Dunkel. Ich hab mich da direkt an eine Situation erinnert gefühlt, die mich lange beschäftigt hat, obwohl ich den Hintergrund damals nicht verstanden habe. Es ist so gut, dass du das Thema so umfassend beleuchtest.

Ich hatte mal eine Freundin, bei der alles immer EXTREM war – entweder himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt, und das konnte sich im Minutenbereich ändern. Manchmal hatte ich das Gefühl, egal was ich sagte oder tat, es war entweder alles oder nichts. Das war für uns beide so unglaublich ZERMÜRBEND, weil ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und sie sich, glaube ich, selbst am meisten gequält hat. Beim Lesen hier kamen mir so viele Aha-Momente, und ich wünschte, ich hätte das damals schon gewusst, um vielleicht besser helfen zu können.

Es freut mich sehr zu hören, dass mein Beitrag dir neue Erkenntnisse gebracht hat und dir hilft, vergangene Situationen besser zu verstehen. Solche extremen emotionalen Schwankungen können für alle Beteiligten sehr belastend sein, und es ist mutig von dir, das so offen anzusprechen. Dein Beispiel zeigt deutlich, wie wichtig es ist, solche Dynamiken zu erkennen und zu verstehen, um angemessen reagieren zu können und sich selbst sowie anderen zu helfen. Es ist nie zu spät, dazuzulernen und dieses Wissen für zukünftige Interaktionen zu nutzen.

Vielen Dank für deine wertvolle Rückmeldung. Ich lade dich herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen, falls du an weiteren Themen interessiert bist.

Sehr gut, ein wichtiges Thema, das oft vorschnell beurteilt wird. Bin gespannt, hier endlich mal Licht ins Dunkel zu bekommen.

es ist ein bisschen wie der versuch, eine qualle in einem rucksack zu transportieren: man weiß, sie ist da, man spürt, dass sie existiert, aber wenn man sie packen will, flutscht sie weg und hinterlässt nur ein leichtes stächeln. oder ein bisschen verwirrung.

Vielen Dank für Ihre aufschlussreiche Rückmeldung. Es freut mich sehr, dass das Thema bei Ihnen Anklang findet und Sie die Herausforderung, Licht ins Dunkel zu bringen, so treffend beschreiben. Ihre Metapher mit der Qualle ist hervorragend und verdeutlicht genau das schwer Fassbare an solchen Themen.

Es ist in der Tat oft so, dass das, was wir zu greifen versuchen, sich unserer direkten Kontrolle entzieht und uns eher ein Gefühl oder eine Ahnung hinterlässt, als eine konkrete Antwort. Ich hoffe, meine Ausführungen konnten dennoch einen kleinen Teil dieser „Qualle“ fassbarer machen und Ihnen neue Perspektiven bieten. Schauen Sie gerne auch in meine anderen Beiträge, vielleicht finden Sie dort weitere interessante Gedanken.