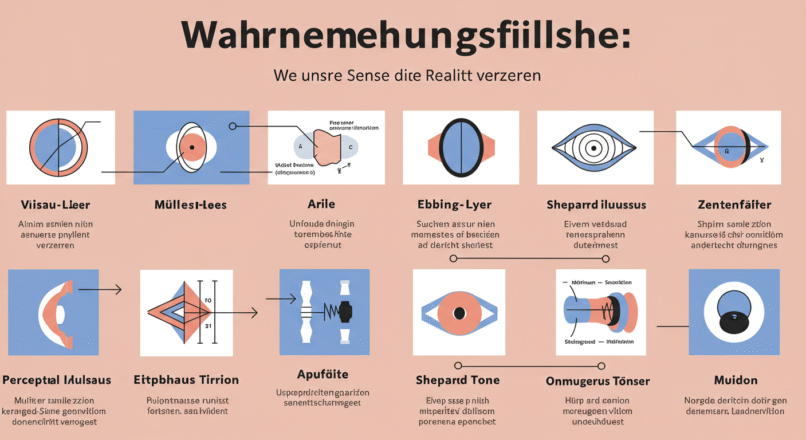

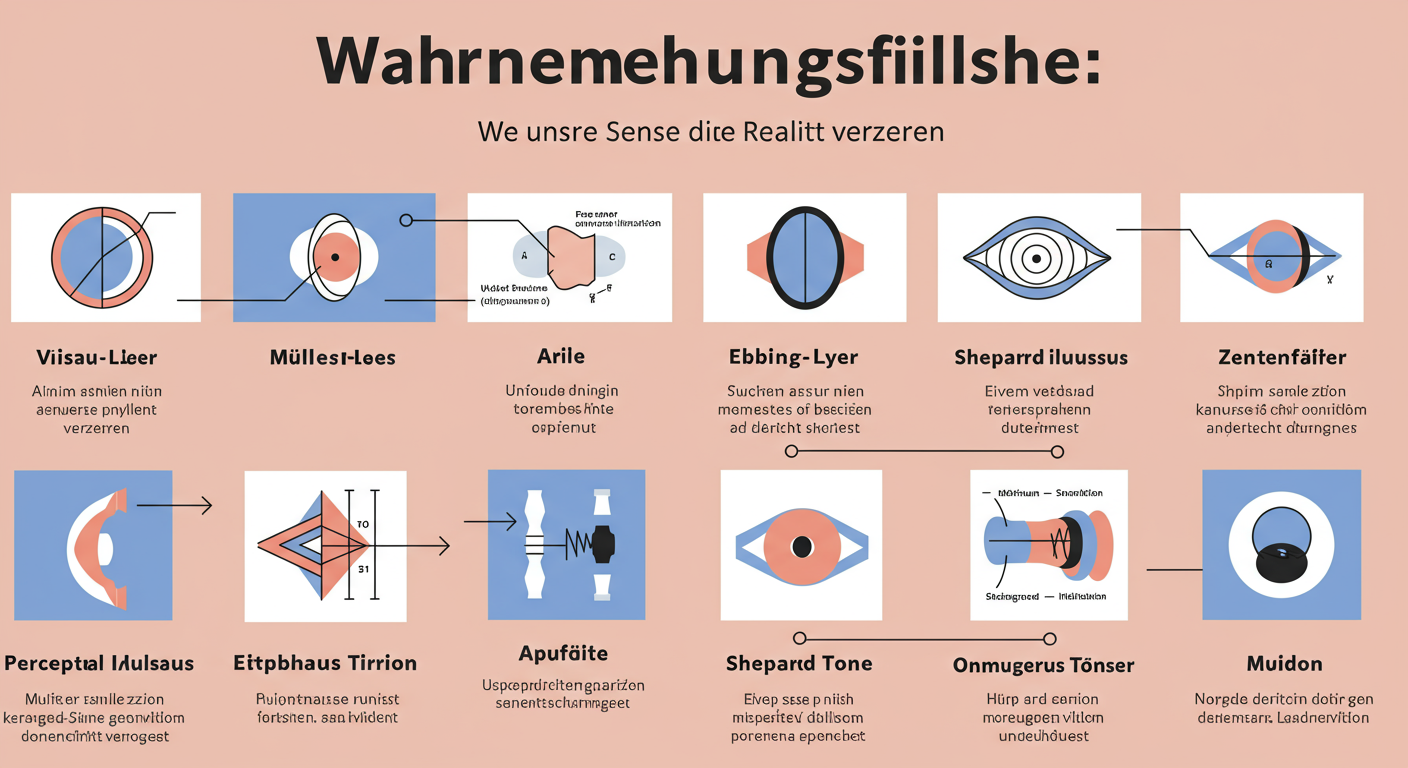

Wahrnehmungsfehler: Wie unsere Sinne die Realität verzerren

Die menschliche Wahrnehmung ist ein faszinierendes, aber auch komplexes Phänomen. Obwohl wir glauben, die Welt objektiv zu sehen, unterliegt unsere Wahrnehmung unzähligen Fehlern und Verzerrungen. Diese Denkfehler beeinflussen unsere Überzeugungen, Urteile und Entscheidungen und formen letztendlich unsere persönliche Realität. Es ist daher entscheidend, sich dieser unbewussten Prozesse bewusst zu werden, um ein klareres Verständnis der Welt und unserer selbst zu entwickeln.

In diesem umfassenden Artikel tauchen wir tief in die Welt der Wahrnehmungsfehler ein. Wir beleuchten, wie unsere Sinne uns täuschen können, welche Rolle unser Gehirn bei der Konstruktion der Realität spielt und wie externe sowie interne Faktoren unsere Beobachtungen und Beurteilungen beeinflussen. Von optischen Täuschungen bis hin zu komplexen sozialen Verzerrungen – wir decken die verschiedenen Facetten ab und bieten Einblicke, wie Sie Ihre eigene Wahrnehmung schärfen können.

Die facettenreiche Natur der menschlichen Wahrnehmung

Wahrnehmung ist weit mehr als nur das passive Aufnehmen von Reizen. Sie ist ein aktiver, konstruktiver Prozess unseres Gehirns, bei dem die über unsere Sinnesorgane aufgenommenen Informationen mit bereits vorhandenen Erinnerungen und Erfahrungen abgeglichen werden. Das Ergebnis ist eine individuelle Realität, die nicht immer der objektiven Wahrheit entspricht.

Unsere Wahrnehmung wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst:

- Gehirnaktivität: Sie formt aktiv, wie wir Reize verarbeiten und interpretieren.

- Sensorische Stimulation: Die Art und Qualität der Reize beeinflusst die Wahrnehmung.

- Vorhandene Daten: Unsere Erinnerungen und Erfahrungen spielen eine zentrale Rolle bei der Interpretation.

- Kreative Denkprozesse: Das Gehirn füllt Lücken und schafft eigene Realitäten.

- Individuelle Vorstellungskraft: Unsere Fantasie kann Bilder und Interpretationen erzeugen, die von der Realität abweichen.

- Unbewusste Prozesse: Viele Wahrnehmungsfehler geschehen automatisch und unbemerkt.

- Selbstschutzmechanismen: Das Gehirn verzerrt Informationen, um unser Selbstbild zu schützen.

- Sozialer und medialer Einfluss: Externe Quellen prägen unser Weltbild und unsere Überzeugungen.

- Emotionen und Motive: Sie lenken unsere Aufmerksamkeit und beeinflussen Urteile.

- Psychische Verfassung: Stress, Ängste oder psychische Störungen können die Wahrnehmung massiv verzerren.

Die Erkenntnis, dass unsere Wahrnehmung ein Produkt unseres Gehirns ist und nicht immer eine wahrheitsgetreue Abbildung der Außenwelt, ist der erste Schritt, um die zahlreichen Täuschungen zu verstehen, denen wir täglich unterliegen.

Wie unsere Sinne uns in die Irre führen

Wahrnehmungsfehler beginnen oft direkt bei unseren Sinnen. Optische, akustische, olfaktorische, gustatorische und haptische Täuschungen zeigen, wie leicht unsere Sinnesorgane manipuliert werden können.

Die visuelle Wahrnehmung ist besonders anfällig für Illusionen. Optische Täuschungen, wie die berühmte Rubin-Vase oder der Necker-Würfel, demonstrieren eindrucksvoll, wie unser Gehirn zwischen verschiedenen Interpretationen hin- und herwechselt. Dabei entstehen Wahrnehmungsinhalte, die nicht immer der physikalischen Realität entsprechen. Der Umgang mit diesen Verzerrungen ist entscheidend, um die Welt klarer zu sehen.

Ein weiteres Beispiel ist die perspektivische Täuschung. Je nach Standort und Blickwinkel erscheinen Objekte oder Personen größer oder kleiner. Dies wird nicht nur im Alltag beobachtet, sondern auch gezielt in Fotografie und Film eingesetzt, um bestimmte Effekte zu erzielen. Manchmal ist es nicht die Schwierigkeit einer Aufgabe, die uns abschreckt, sondern die Perspektive, aus der wir sie betrachten.

Der Monstergesicht-Effekt, auch als Flashed Face Distortion Effect bekannt, zeigt, wie unser Gesichtserkennungssystem überfordert werden kann. Schnell wechselnde Bilder von Gesichtern lassen diese grotesk verzerrt erscheinen, obwohl sie im Grunde normal sind. Dies deutet auf einen archaischen Selbstschutzmechanismus hin, der bei Überforderung Gefahren signalisiert.

Auch unsere akustische Wahrnehmung ist nicht fehlerfrei. Akustische Täuschungen können dazu führen, dass wir Töne oder Klänge hören, die gar nicht existieren, oder sie an falschen Orten wahrnehmen. Unser Gehirn rekonstruiert fehlende Klangstrukturen, während andere überhört werden. Psychoakustische Einflüsse durch Stimmen, Geräusche oder Musik können starke Gefühle auslösen und Kaufentscheidungen sowie unser Wertempfinden beeinflussen.

Der Geruchssinn (olfaktorische Wahrnehmung) spielt eine unterschätzte Rolle bei der Wahrnehmung. Gerüche können unbewusst Sympathie oder Antipathie auslösen und sind eng mit Emotionen und Erinnerungen verknüpft. Der sogenannte Proust-Effekt beschreibt, wie ein Geruch uns in lange zurückliegende Situationen zurückversetzen kann. Manipulationen durch gezielte Geruchsreize werden im Marketing und in der Partnerwahl genutzt, da sie direkt das limbische System ansprechen, wo Emotionen verarbeitet werden.

Haptische Täuschungen betreffen unseren Tast- und Drucksinn. Die Charpentiersche Täuschung zeigt, dass ein Objekt mit größerem Volumen leichter erscheint, selbst wenn es das gleiche Gewicht hat wie ein kleineres Objekt. Die Pinocchio-Illusion und die Aristotelische Täuschung sind weitere Beispiele dafür, wie unser Tastsinn durch Irritationen oder Kreuzungspunkte getäuscht werden kann.

Schließlich gibt es die gustatorischen Täuschungen, die unseren Geschmackssinn betreffen. Im Zusammenspiel mit anderen Sinnen, wie Geruch und Optik, können Geschmäcker anders wahrgenommen und bewertet werden. Archaische Testprogramme, die uns vor ungenießbarer Nahrung schützen sollten, können im modernen Alltag zu Fehlinterpretationen führen, etwa wenn wir den Geschmack fermentierter Lebensmittel falsch einschätzen.

Kognitive Fehler: Wenn unser Denken uns austrickst

Kognitive Fehler sind Fehleinschätzungen, Irrtümer oder falsche Schlussfolgerungen, die im Rahmen unserer Denkprozesse entstehen. Diese beeinflussen unsere Wahrnehmungen, Meinungen und Überzeugungen maßgeblich.

Ein allgemeiner Denkfehler liegt darin, dass unser Gehirn Informationen nicht objektiv abbildet, sondern wie ein Detektiv deutet und interpretiert. Wir greifen auf persönliche Erfahrungen und Werte zurück, was oft zu wiederkehrenden, fehlerhaften Ergebnissen führt. Dies manifestiert sich in Denk- und Handlungsmustern, die uns im Alltag leiten. Besonders gravierend ist die Tendenz, die Gedanken anderer lesen zu wollen, was zu falschen Prognosen und unnötigen Sorgen führt.

Encodierungsfehler treten bei der Entschlüsselung eingehender Informationen auf. Selbst bei bester Beobachtungsgüte interpretieren wir Informationen subjektiv. Trickbetrüger nutzen diese Schwäche gezielt aus. Ein Beispiel ist die falsche Interpretation von „viel Arbeit“, die im Büroalltag oft mit Engagement verwechselt wird, auch wenn nur Scheinaktivität vorliegt.

Unsere Denk-Schemata sind fest verankerte neuronale Bahnen, die unsere Gedanken leiten. Sie organisieren unser Wissen und beeinflussen die Informationsaufnahme, -entschlüsselung und -zuordnung. Neues oder Unbekanntes wird oft als bedrohlich empfunden und abgelehnt, da es unsere gewohnten Schemata in Frage stellen würde. Dies kann zu Vorurteilen und selbstwertdienlichen Verzerrungen führen, da unser Gehirn stets die eigene Logik aufrechterhalten möchte.

Der logische Fehler basiert auf der Annahme, dass bestimmte Merkmale miteinander verknüpft sind, auch wenn dies nicht der Fall ist. Daraus leiten wir scheinbar logische Zusammenhänge ab, die unser Urteil beeinflussen. Der Korrelationsfehler und die illusorische Korrelation sind spezifische Formen dieses Fehlers, bei denen wir fälschlicherweise Zusammenhänge zwischen Ereignissen oder Attributen sehen, die objektiv nicht existieren. Dies ist besonders in der Vorurteilsforschung relevant, wo Stereotypen oft zu falschen Annahmen führen.

Der Kleber-Effekt beschreibt, wie einmal eingefahrener Ruhm oder ein negatives Image an Personen haften bleibt, unabhängig von ihrer aktuellen Leistung. Dies führt zu einer Überschätzung oder Unterschätzung von Fähigkeiten, wie man sie beispielsweise im Militär oder bei Personalentscheidungen beobachten kann.

Der Kontrast-Effekt zeigt, wie die gleichzeitige Präsentation von Informationen unsere Wahrnehmung intensivieren kann. Ein Objekt erscheint schwerer, wenn es mit einem leichten verglichen wird. Dies wird im Verkauf genutzt, indem zuerst teurere Produkte angeboten werden, um die Wertigkeit nachfolgender, günstigerer Produkte zu erhöhen.

Das Weglassen von Informationen kann ebenfalls zu massiven Wahrnehmungsfehlern führen. Wenn entscheidende Kontextinformationen fehlen, entsteht ein verzerrtes Bild der Realität, das gezielt zur Täuschung eingesetzt werden kann.

Die Verfügbarkeitsheuristik beeinflusst unsere Urteilsbildung, indem wir die Häufigkeit eines Ereignisses danach beurteilen, wie leicht uns Beispiele dazu einfallen. Medien spielen hier eine große Rolle, da sie bestimmte Informationen durch Wiederholung leichter abrufbar machen, was zu Fehlurteilen führen kann.

Die Repräsentationsheuristik führt dazu, dass wir Ereignisse mit bestimmten Vorannahmen begegnen und Erwartungen ableiten, die unserer Logik entsprechen. Unser Gehirn bevorzugt einfache Erklärungen und Ähnlichkeiten, was zu einer verzerrten Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten führen kann.

Der Ankereffekt beschreibt, wie ein vorab genannter Wert die nachfolgende Einschätzung massiv beeinflusst. Dies wird im Verkauf und in juristischen Kontexten gezielt eingesetzt, um Urteile in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Der Fehler aufgrund Wiederholung (Priming) zeigt, dass oft wiederholte Informationen sich verfestigen und unsere Wahrnehmung sowie Entscheidungen beeinflussen. Dies wird in Werbung, Marketing und Politik genutzt, um bestimmte Schemata im Gehirn zu aktivieren und Meinungen zu formen. Ein klassisches Beispiel ist die Frage nach der Farbe von Schnee, Papier und Milch, gefolgt von der Frage, was Kühe trinken.

Die Gerüchteküche ist eine Form des Storytellings, die durch ständiges Nachfragen und Wiederholen Gerüchte zu vermeintlichen Tatsachen werden lässt. Emotionen und die vermeintliche Geheimhaltung verstärken die Verbreitung, unabhängig vom Wahrheitsgehalt. So entstehen „Common Myth-Conceptions“, die unser vermeintliches Wissen prägen.

Emotionsfehler und der Motiv-Emotionsfehler zeigen, wie unsere Gefühle und Motive unsere Urteile und Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Das limbische System, das für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, steuert viele unserer Entscheidungen unbewusst. Im Neuromarketing wird dies gezielt genutzt, um Kaufentscheidungen zu beeinflussen.

Unsere Moralvorstellungen beeinflussen ebenfalls unsere Wahrnehmung und Beurteilung. Wir neigen dazu, Dinge über unsere moralischen Prinzipien zu werten und uns selbst zu schützen, indem wir Realitäten verzerren oder ausblenden, die unseren Überzeugungen widersprechen. Dies kann sogar dazu führen, dass wir Täter schützen oder Opfer abwerten.

Der Projektionsfehler beschreibt die unbewusste Neigung, eigene Einstellungen und Motive auf andere zu projizieren, was zu erheblichen Fehleinschätzungen führt. Sympathie- und Antipathieeffekte sowie der Ähnlichkeitsfehler zeigen, wie persönliche Gefühle unsere Beobachtungen und Bewertungen beeinflussen können.

Das Involvement, also die persönliche Einbezogenheit in ein Thema, Produkt oder Geschehen, verzerrt unsere Wahrnehmung. Ein hohes Involvement führt zu einer emotionalen Bindung und einer selektiven Wahrnehmung, bei der Vorteile überbewertet und Nachteile ausgeblendet werden. Dies wird im Marketing gezielt eingesetzt, um Markenloyalität zu schaffen.

Erinnerungsfehler sind eine weitere Quelle kognitiver Verzerrungen. Unser Gehirn füllt Erinnerungslücken unbewusst auf oder vermischt reale Erinnerungen mit Fantasien. Der rekonstruktive Erinnerungs-Effekt und der Preseverence effect zeigen, wie hartnäckig falsche Erinnerungen sein können, selbst wenn sie widerlegt werden. Der Source Monitoring-Effect beschreibt das Problem, die Quelle unserer Informationen nicht mehr zu kennen, was zu falschen Annahmen führen kann.

Der Automatic believing-effect besagt, dass wir Informationen zuerst automatisch glauben, bevor unser Gehirn den Wahrheitsgehalt prüft. Der Übersättigungs-Effekt und der Totlese-Effekt zeigen, wie Reizüberflutung und lange Texte unsere Aufmerksamkeit und Urteilsfähigkeit beeinträchtigen können, was zu oberflächlichen oder fehlerhaften Schlussfolgerungen führt.

Das Best-guess-Problem beschreibt die Tendenz, bei der Identifizierung einer Person diejenige zu wählen, die dem Täter am ähnlichsten sieht, selbst wenn die tatsächliche Ähnlichkeit gering ist. Die perpetuierende Wahrnehmung sorgt dafür, dass wir an einem einmal gefassten Urteil festhalten und nur noch das wahrnehmen, was diesem entspricht.

Unser Charakter und unsere individuelle Prägung beeinflussen maßgeblich, wie wir wahrnehmen und urteilen. Ob sachlich oder emotional, vorsichtig oder draufgängerisch – jede Persönlichkeit hat ihre eigenen Wahrnehmungs- und Beurteilungstypen. Auch unsere Intelligenz kann zu Fehlern führen: Wer zu viel weiß, kann sich leichter täuschen, da bestehendes Wissen zu festen Denk- und Interpretationsmustern führt.

Irrationale Gedanken, wie Schwarz-Weiß-Denken oder übertriebene Verallgemeinerung, führen automatisch zu Wahrnehmungsfehlern. Sie können auch psychische Störungen begünstigen oder aus diesen hervorgehen.

Selbsttäuschungen: Der Schutzmechanismus unseres Egos

Selbsttäuschungen sind Mechanismen, mit denen unser Gehirn die Realität uminterpretiert und verzerrt, um kognitive Dissonanzen zu reduzieren und unser Selbstwertgefühl zu schützen.

Das Stockholm-Syndrom ist ein drastisches Beispiel für Selbsttäuschung, bei dem Opfer ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Tätern entwickeln, um eine traumatische Realität erträglicher zu machen. Es basiert auf dem Prinzip der kognitiven Dissonanz-Reduktion und selbstwertdienlichen Verzerrungen.

Die Tatsachenverdrehung (Umkehr) ist ein weiterer selbst erzeugter Wahrnehmungsfehler, bei dem die Realität ins Gegenteil verkehrt wird. Dies ist besonders bei psychischen Störungen wie der Schizophrenie zu beobachten, wo wahnhafte Gedanken dazu führen, dass Beschuldigungen umgekehrt und Helfer als Feinde wahrgenommen werden.

Der Effekt der kognitiven Dissonanz-Reduktion beschreibt, wie wir unangenehme Dinge schönreden, um gedankliche Missklänge zu vermeiden. Der Selbstwert-Effekt und die selbstwertdienliche Verzerrung gehen Hand in Hand: Wir neigen dazu, eigene Erfolge uns selbst zuzuschreiben und Misserfolge externen Ursachen, um unser positives Selbstbild aufrechtzuerhalten. Dies führt zu irrationalen Erklärungsversuchen und behindert das Lernen aus Fehlern.

Die Überlegenheitsillusion (Lake Wobegon-Effekt) ist eine praktische Selbsttäuschung, bei der wir unsere eigenen Fähigkeiten, insbesondere wenn sie schlecht sind, überdurchschnittlich einschätzen. Der Dunning-Kruger-Effekt zeigt, dass Inkompetenz oft mit hoher Selbstsicherheit einhergeht. Dies führt zu einer Abwertung anderer und kann im Alltag, Beruf und sogar vor Gericht zu fatalen Fehleinschätzungen führen.

Der Overconfidence-Effect beschreibt die grundsätzliche Tendenz, von der Richtigkeit eigener Urteile überzeugt zu sein, auch wenn die objektive Genauigkeit gering ist. Dies ist ein Mechanismus, der uns Mut verleiht, aber auch zu riskantem Verhalten führen kann. Der Gott-Komplex ist eine extreme Form der Selbstüberschätzung, bei der Menschen glauben, unfehlbar zu sein und keine Fehler zuzulassen.

Der Überlegenheitsfehler und der Unterlegenheitsfehler zeigen, wie unsere Annahme von Über- oder Unterlegenheit unsere Wahrnehmung verzerrt und zu unbesonnenen oder gehemmten Entscheidungen führt. Der Hochstapler-Syndrom (Impostor-Syndrom) ist das Gegenteil der Überlegenheitsillusion, bei dem Betroffene trotz Erfolgen ihre eigenen Fähigkeiten massiv unterschätzen und sich als Betrüger fühlen.

Fantasie- und Erwartungsfehler: Die Rolle unserer inneren Bilder

Unsere Fantasie und Erwartungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion unserer Realität und können zu erheblichen Wahrnehmungsfehlern führen.

Der Wahrnehmungsfehler aufgrund des Bildes besagt, dass wir nicht die beobachtbaren Verhaltensweisen einer Person oder Sache wahrnehmen, sondern ein inneres Bild, das wir mit unserer Vorstellungskraft formen. Dieses Bild beeinflusst dann unsere Schlussfolgerungen, die oft wenig mit der Realität zu tun haben.

Fehler aufgrund falscher Grundannahmen entstehen, wenn unser Denken und Handeln auf überholtem oder schlichtweg falschem Wissen basiert. Diese Fehlannahmen manifestieren sich als „Wahrheiten“ und „Glaubenssätze“, die unsere Erwartungen prägen und neue Erkenntnisse behindern. Wissenschaftler sind hiervon ebenso betroffen wie jeder andere Mensch, da die Anpassung an soziale Normen und bestehende Theorien die Offenheit für Neues einschränkt.

Die Kontrollillusion beschreibt unser Bedürfnis, das Gefühl der Kontrolle über unser Leben zu bewahren. Wenn wir keine rationale Erklärung für ein Ereignis finden, basteln wir uns mit unserer Fantasie die abenteuerlichsten Erklärungen zusammen, um die Illusion der Kontrolle aufrechtzuerhalten. Dies kann zu Aberglauben, Verschwörungstheorien oder der Annahme von Mustern führen, wo nur Zufall herrscht.

Unsere Erwartungen und Erwartungsfehler prägen unsere Wahrnehmung und Bewertung von Ereignissen und Personen. Sie beeinflussen nicht nur die Informationsverarbeitung, sondern auch die Qualität der Informationsaufnahme. Der Etikettierungs- und Stigmatisierungsfehler sowie die Selbsterfüllende Prophezeiung (Rosenthal-Effekt) zeigen, wie zugeschriebene Erwartungen das Verhalten von Personen beeinflussen und zu einer Realität werden können. Der Placebo- und Nocebo-Effekt sind weitere Beispiele für die Macht der Erwartung auf unser körperliches Wohlbefinden.

Das YAVIS-Prinzip (Young, Attractive, Verbal, Intelligent, Successful) und das umgekehrte HOUND-Prinzip (Homely, Unsuccessful, Nonverbal, Dumb) beschreiben, wie stereotype Annahmen und die daraus resultierenden Erwartungen die Beurteilung von Personen beeinflussen. Attraktivität, Kommunikationsfähigkeit, Intelligenz und Erfolg werden oft unbewusst miteinander verknüpft, was zu einer Bevorzugung oder Benachteiligung führen kann. Das Image einer Person, das oft durch wenige Informationen geformt wird, spielt hier eine entscheidende Rolle.

Der Pygmalioneffekt, eng verwandt mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, beschreibt, wie die Erwartungen eines Lehrers oder Vorgesetzten die Leistung eines Schülers oder Mitarbeiters beeinflussen können. Die Selbstwirksamkeitserwartung wiederum ist der Glaube an die eigene Fähigkeit, Ziele zu erreichen, der zu positiven Ergebnissen führt, selbst wenn die tatsächlichen Fähigkeiten geringer sind. Dies kann einen Kreislauf von Höchstleistungen in Gang setzen.

Die Synästhesie ist eine besondere Form der Wahrnehmung, bei der Reize aus verschiedenen Sinnen miteinander verknüpft werden, z.B. Farben mit Tönen. Obwohl sie oft als Störung missverstanden wird, ist sie eine Form erhöhter Sensibilität und Kreativität. Der Zusammenhang zwischen Erwartung und Zufriedenheit zeigt, dass niedrigere Erwartungen zu einem höheren Glücksempfinden führen können, während hohe Erwartungen oft zu Unzufriedenheit führen, selbst wenn objektiv viel erreicht wird.

Der Kontrastfehler, im Gegensatz zum Kontrasteffekt, beschreibt die Tendenz, anderen Personen Eigenschaften zuzuschreiben, die beim Beobachter nicht vorhanden sind, oder unterschiedliche Maßstäbe anzulegen. Dies führt zu einer verzerrten Wahrnehmung und kann aus der Fantasie des Beobachters entstehen.

Fehler aufgrund von Vorinformationen treten auf, wenn frühere Informationen unsere Beobachtung und Urteilsbildung beeinflussen, selbst wenn diese Informationen falsch sind. Dies führt zu Voreingenommenheit und Informationsverzerrung. Der Wahrnehmungsfehler aufgrund der Abrufbarkeit von vermeintlichem Wissen aus Massenmedien ist ein Beispiel dafür, wie medial verbreitete Informationen unser „Wissen“ prägen und unsere Meinungen formen, oft ohne kritische Hinterfragung. Dies kann zu „Common Myth-Conceptions“ und einer kollektiven Kommunikationsverzerrung führen.

Voraus-Urteile sind Urteile, die auf konkreten Vorinformationen basieren, während Vorurteile auf fest verankerten, allgemeingültig erscheinenden Theorien in unserem Gehirn beruhen. Beide führen zu einer voreingenommenen Beobachtung und Beurteilung. Die stereotypisierte Kopplung ist ein Beispiel für Vorurteile, bei denen nicht zusammenhängende Eigenschaften automatisch miteinander verknüpft werden, z.B. Brille und Intelligenz.

Der Begriff „Menschenkenntnis“ wird oft als Fähigkeit missverstanden, ist aber aus psychologischer Sicht eher ein Vorurteil, das auf subjektiven Theorien basiert und zu Fehlern bei der Einschätzung anderer führt. Der Wahrnehmungsfehler aufgrund einer bestimmten Gesinnung führt zu einer radikalen, polarisierten Wahrnehmung, bei der Andersdenkende abgelehnt und bekämpft werden. Das Schwarz-Weiß-Denken reduziert die Komplexität der Welt auf zwei Extreme, was zu ungenauen Urteilen und Ängsten führt.

Der Heile Welt Naivitätsfehler ist eine Form der Naivität, bei der die Realität verzerrt oder negiert wird, um ein positives Weltbild aufrechtzuerhalten. Dies führt dazu, dass negative Aspekte übersehen oder verharmlost werden, insbesondere wenn sie bestimmte Gruppen betreffen, denen ein Schutzbedürfnis unterstellt wird. Dieser Fehler kann bis zur Begünstigung von Tätern und der Abwertung von Opfern führen.

Der KK-Fehler (Kaisers-Kleider-Effekt) ist ein Zusammenspiel mehrerer Wahrnehmungsfehler, bei denen Menschen wertlosen oder sinnlosen Dingen fantastische Eigenschaften zuschreiben, um nicht als dumm oder unpassend zu gelten. Dies zeigt, wie sozialer Druck und das Bedürfnis nach Anerkennung unsere Wahrnehmung beeinflussen können.

Der Anstarr-Effekt beschreibt, wie längeres Fixieren eines Gegenstandes dessen Wahrnehmung verändert. Im Dunkeln kann dies zu Halluzinationen führen, da unser Gehirn fehlende Informationen mit Fantasien auffüllt. Der Anstarr-Sensibilitäts-Effekt zeigt, dass die Sensibilität und Emotionalität einer Person die Intensität dieser Fantasien beeinflusst.

Beobachtungsfehler: Die Grenzen unserer Aufmerksamkeit

Beobachtungsfehler treten auf, wenn wir Informationen nicht korrekt aufnehmen oder interpretieren. Sie sind die Grundlage vieler weiterer Wahrnehmungsfehler.

Der Wahrnehmungsfehler aufgrund falscher Beobachtungs-Interpretation besagt, dass wir beobachtetes Verhalten oft falsch deuten. Dies wird von „Tricksern“ gezielt genutzt, um einen falschen Eindruck zu erwecken. Selbst in der wissenschaftlichen Psychologie ist eine systematische Verhaltensbeobachtung notwendig, um diese Fehler zu minimieren.

Die Güte der Beobachtung ist von Natur aus eingeschränkt, da unser Gehirn nicht alle Informationen verarbeiten kann. Wir nehmen selektiv wahr und filtern unwichtige Reize aus. Die Beobachtungsgabe ist keine angeborene Fähigkeit, sondern eine erlernbare Technik, die Disziplin und das Ausschalten von Intuition und Vorurteilen erfordert. Der fundamentale Beobachtungsfehler impliziert, dass die Beobachtung an sich bereits einen Fehler enthält, der durch Intention, Erwartungshaltung und Denk-Schemata beeinflusst wird.

Die Beeinflussung der Beobachtung durch Wissen bzw. Vorinformationen führt zu Voreingenommenheit. Wir fokussieren uns auf das, was wir bereits kennen, und übersehen dabei relevante, aber widersprüchliche Informationen. Auch unsere Denk-Schemata beeinflussen, wie wir beobachten.

Die perpetuierende Wahrnehmung sorgt dafür, dass wir an einem einmal gefassten Urteil festhalten und nur noch das wahrnehmen, was diesem entspricht. Der Primär-Effekt (Fehler des ersten Eindrucks) ist besonders mächtig, da der erste Eindruck alle nachfolgenden Informationen prägt. Der Rezenz-Effekt hingegen besagt, dass die zuletzt eingehenden Informationen stärker im Gedächtnis bleiben. Der Primacy-Recency Effect ist eine Kombination dieser beiden, bei der die ersten und letzten Eindrücke am stärksten wirken.

Der Fehler der zeitlichen Nähe beschreibt, wie kurz vor einer Beurteilung wahrgenommene Verhaltensweisen andere überstrahlen und zu einer Überbewertung führen. Positionseffekte zeigen, dass der Blickwinkel (örtlich, hierarchisch) die Wahrnehmung maßgeblich beeinflusst.

Die selektive Beobachtung und Wahrnehmung ist ein natürlicher Mechanismus unseres Gehirns, um Reizüberflutung zu vermeiden. Wir konzentrieren uns auf das, was uns wichtig erscheint, und blenden anderes aus. Dies kann dazu führen, dass wir wichtige Dinge übersehen oder eine verzerrte Realität konstruieren. Der Aufmerksamkeitsfehler und die Wahrnehmungsfehler durch Ablenkung sind eng damit verbunden.

Der Fokus-Fehler und die externale Fixierung beschreiben, wie unser Interesse oder unsere Langeweile unsere Aufmerksamkeit lenkt. Eine massive externale Fokussierung kann dazu führen, dass wir alles Nahe und Ähnliche ignorieren oder verachten und stattdessen eine Vorliebe für alles Andersartige entwickeln.

Der Peripherie-Effekt besagt, dass die Umgebung oder der Kontext eines Objekts oder einer Person unsere Wahrnehmung und Beurteilung beeinflusst. Der Halo-Effekt (Hof-Effekt/Überstrahlungs-Effekt) ist eine besonders prominente Form des Beobachtungsfehlers, bei der eine einzelne hervorstechende Eigenschaft alle anderen Eigenschaften einer Person überstrahlt und zu einem verzerrten Gesamtbild führt. Dies wird in vielen Bereichen, von Personalentscheidungen bis zur Werbung, gezielt genutzt.

Der Motiv-Fehler zeigt, wie unsere unbewussten Motive unsere Entscheidungen beeinflussen, oft ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Auch unsere Logik und Erwartungen prägen unsere Beobachtungen. Die Anwesenheit anderer Personen (Anwesenheitsfehler) und der Bezugspersonen-Effekt beeinflussen, wie wir beobachten und urteilen, da wir uns oft an sozialen Normen orientieren.

Schließlich führen Etikettierungs- und Stigmatisierungsfehler sowie weitere Beobachtungsfehler aufgrund sozialer Wahrnehmung (z.B. Hierarchie-Effekt, Status-Rollen-Effekt) dazu, dass wir Menschen in stereotype Kategorien einordnen und unser Urteil entsprechend anpassen, was die Individualität außer Acht lässt.

Kommunikationsbasierte Wahrnehmungs- und Interpretationsfehler

Kommunikation ist ein komplexes Feld, in dem zahlreiche Wahrnehmungsfehler entstehen können. Oft nehmen wir Gesagtes oder Geschriebenes anders wahr, als es gemeint war.

Kommunikationsbasierte Wahrnehmungsfehler, auch als Kommunikationsfehler bekannt, entstehen, wenn wir informative Botschaften nicht richtig entschlüsseln. Die Wahl der Worte, der Satzbau, Füllwörter oder der Einsatz von Körpersprache können die Wahrnehmung massiv verzerren. Technische Kommunikationsmittel verstärken diese Fehler oft.

Die informative Kommunikationsverzerrung bedeutet, dass jede Nachricht vom Empfänger unterschiedlich interpretiert wird, abhängig von seiner Disposition, Konstitution und Erfahrung. Dies führt zu Missverständnissen und Konflikten. Die vier Seiten einer Nachricht (Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell) nach Friedemann Schulz von Thun zeigen, wie vielfältig die Interpretationsmöglichkeiten sind.

Ein Wahrnehmungsfehler aufgrund eines falschen kommunikativen Selbstverständnisses entsteht, wenn wir vergessen, uns auf unseren Kommunikationspartner einzustellen. Dies behindert eine erfolgreiche Kommunikation, da Empathie und Anpassung fehlen. Auch die Kommunikations-Dosierung (zu wenig oder zu viel reden, Länge der Sätze, Gestik) beeinflusst die Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit.

Die informelle Kommunikationsverzerrung aufgrund Haltung (Status-Denken) zeigt, wie unser Status-Gefühl und unser Status-Gebaren unsere Kommunikation und die Wahrnehmung durch andere beeinflussen. Wir senden ständig unbewusste Statussignale durch unser Auftreten, Kleidung, Sprache und Körpersprache. Diese Signale prägen, wie andere uns wahrnehmen und wie erfolgreich unsere Kommunikation ist.

Unzureichendes Zuhören ist eine weitere Hauptursache für kommunikationsbasierte Wahrnehmungsfehler. Wenn wir mit vorgefassten Meinungen und Vorurteilen in ein Gespräch gehen, hören wir nicht wirklich zu, was gesagt wird. Dies blockiert das Verständnis und führt zu falschen Annahmen.

Paraverbale Defizite, wie Tonfall, Sprechtempo oder Pausen, beeinflussen die Wirkung einer Botschaft viel stärker als der reine Inhalt. Auch die Stimme selbst und die Artikulation (Phonetik) können die Wahrnehmung verzerren, indem sie bestimmte Stimmungen erzeugen oder von der Botschaft ablenken.

Die Körpersprache (nonverbale Kommunikation) ist ein mächtiges Instrument, das oft unbewusst unsere wahren Gedanken verrät. Mimik, Gestik, Körperhaltung und äußeres Erscheinungsbild senden deutliche Botschaften, die unsere verbalen Aussagen untermauern oder ihnen widersprechen können. Ihre Wirkung ist oft stärker als die des gesprochenen Wortes.

Die Kommunikationsumgebung und das Involvement des Gesprächspartners sind weitere Faktoren, die die Interpretation von Informationen beeinflussen. Eine emotionale Bindung zur Sache oder Person kann die Wahrnehmung stark verzerren.

Die zirkuläre Kausalität nach Paul Watzlawick beschreibt die Verkehrung von Ursache und Wirkung bei falschen Schuldzuweisungen in der Kommunikation, bei der jeder Partner das Verhalten des anderen als Ursache für das eigene Verhalten sieht.

Beeinflussung durch sozialen Einfluss und soziale Wahrnehmung

Unser Denken, Fühlen und Handeln wird maßgeblich durch soziale Faktoren beeinflusst, oft ohne dass wir es bemerken. Dies wird unter dem Begriff „Social Cognition“ untersucht.

Fehler aufgrund des sozialen Einflusses entstehen durch die tatsächliche oder vorgestellte Anwesenheit anderer Menschen. Dieser Einfluss kann subtil sein (Konventionen, Moralvorstellungen) oder gezielt und aktiv (Manipulation, Medien). Es wird zwischen informativem und normativem Einfluss unterschieden. Informativer Einfluss bedeutet, dass wir uns in mehrdeutigen Situationen am Verhalten anderer orientieren, um zu wissen, was zu tun ist. Normativer Einfluss hingegen beschreibt die Anpassung an Gruppennormen, um gemocht oder akzeptiert zu werden, selbst wenn dies unserer eigenen Meinung widerspricht.

Der Anwesenheitsfehler und der Bezugspersonen-Effekt zeigen, wie die reine Anwesenheit oder die Beziehung zu anderen Personen unsere Beobachtung und Beurteilung beeinflusst. Der Hawthorne-Effekt belegt, dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden.

Die Social Impact Theory erklärt, wie die Größe, Wichtigkeit und Unmittelbarkeit einer Gruppe den normativen sozialen Einfluss beeinflusst. Der Konformitätsdruck führt dazu, dass Menschen sich gruppentreu verhalten, aus Angst, ausgegrenzt zu werden. Dies kann sogar zu einer Unterdrückung der eigenen Wahrnehmung führen, wie das Asch-Experiment eindrucksvoll zeigte.

Spezielle Wahrnehmung konformistisch orientierter Persönlichkeiten zeigt, dass kollektivistisch denkende Menschen ihre Wahrnehmung an die Normen und Werte des Kollektivs anpassen, oft bis zur Selbstaufgabe. Dies kann gefährlich sein, wenn die Gruppennormen negativ oder unmoralisch sind. Normopathie ist eine zwanghafte Form der Anpassung, bei der die Realität ausgeblendet oder uminterpretiert wird.

Der Einfluss von Autoritäten ist besonders stark, wie das Milgram-Experiment zeigte. Menschen sind bereit, Anweisungen von Autoritätspersonen zu folgen, selbst wenn diese schädlich sind. Medien werden oft als Autoritäten wahrgenommen, was ihre Wirkung auf unsere Meinungsbildung verstärkt (Medien-Wirkung, Wahrnehmungsfehler aufgrund Medienpräsenz).

Pluralistische Ignoranz beschreibt einen Wahrnehmungsfehler, bei dem Menschen in Notsituationen nicht eingreifen, weil sie davon ausgehen, dass andere zuständig sind oder die Situation nicht als Notfall einstufen. Dies führt zur Verantwortungsdiffusion und kann fatale Folgen haben, wie der Zuschauer Effekt (Bystander-Effect/Genovese-Syndrom) zeigt.

Die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung erklärt, wie persönliche und soziale Faktoren Erwartungshypothesen auslösen, die unsere Wahrnehmung lenken und Reize, die unseren Hypothesen widersprechen, ablehnen oder verzerren. Fehlerhafte Grundannahmen über uns selbst und andere (Selbstbild, Fremdbild, Metabild, Weltbild) führen zu weiteren Fehlern bei der sozialen Wahrnehmung.

Der Attributionsfehler ist die Tendenz, das Verhalten anderer auf deren Persönlichkeit zurückzuführen und äußere Faktoren zu unterschätzen. Dies führt zu schnellen, aber oft falschen Urteilen. Der Licensing-Effect ist ein Mechanismus der Schuldreduzierung, bei dem gute Taten dazu dienen, negatives Verhalten zu rechtfertigen.

Stereotype sind vereinfachende Vorstellungen über Menschen, die unsere Wahrnehmung bestimmen und zu Kategorisierungen führen. Diese sind zwar gehirnökonomisch, aber oft ungenau und können zu Diskriminierung führen. Der Status-Rollen-Effekt zeigt, wie unsere Annahme vom Status und der Rolle anderer unser Verhalten und unsere Wahrnehmung beeinflusst. Der Überlegenheits- und Unterlegenheits-Fehler sind weitere Beispiele für soziale Wahrnehmungsfehler, die unsere Urteile verzerren können.

Wahrnehmungsfehler aufgrund der psychischen Verfassung

Unsere psychische Konstitution hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Gefühle, Stress oder psychische Störungen können die Realität massiv verzerren.

Wahrnehmungsfehler aufgrund der psychischen Konstitution bedeuten, dass unsere Gemütsverfassung die Art und Weise beeinflusst, wie wir Menschen und Dinge wahrnehmen. Stress, Ängste oder Depressionen können dazu führen, dass wir die Welt negativer sehen oder Informationen falsch interpretieren. Der Rorschach-Test ist ein Beispiel dafür, wie psychische Zustände die Interpretation von Reizen beeinflussen.

Wahrnehmungsfehler aufgrund von Ängsten und Hemmungen führen dazu, dass wir Umweltreize sensibler wahrnehmen und zu übertriebenen Interpretationen neigen. Ängste können unser Denken lähmen, zu Vermeidungsverhalten führen und unsere Beobachtungen verzerren. Die selektive Schockrisiko-Wahrnehmung ist ein Beispiel dafür, wie unsere Angst vor spektakulären, aber unwahrscheinlichen Ereignissen uns dazu bringt, größere, aber unspektakuläre Risiken zu ignorieren.

Wahrnehmungsfehler aufgrund negativem Denken führen zu einer selektiven Wahrnehmung mit negativer Tendenz. Wer negativ denkt, wird auch mehr Negatives wahrnehmen und erleben, was zu einem Teufelskreis aus Unzufriedenheit führen kann

Kommentare ( 5 )

Der vorliegende Beitrag unterstreicht die fundamentale Erkenntnis, dass Wahrnehmung kein passiver Aufnahmeprozess ist, sondern eine aktive Konstruktion der Realität durch unser Gehirn. Aus einer neurowissenschaftlichen und kognitionspsychologischen Perspektive wird diese Dynamik durch Konzepte wie die „Predictive Coding“-Hypothese oder die „Bayesian Brain“-Theorie präzisiert. Diese Theorien postulieren, dass unser Gehirn nicht primär sensorische Daten interpretiert, sondern vielmehr kontinuierlich Vorhersagen über die zu erwartenden Sinnesreize generiert, basierend auf internen Modellen der Welt, die sich aus früheren Erfahrungen und erlerntem Wissen speisen.

Wahrnehmung ist demnach das Resultat eines iterativen Prozesses, bei dem die vom Gehirn generierten Top-Down-Vorhersagen mit den Bottom-Up-Sinnesdaten abgeglichen werden. Diskrepanzen zwischen Vorhersage und tatsächlichem Input, sogenannte „Vorhersagefehler“, dienen als wichtigstes Signal: Sie werden minimiert, entweder indem die internen Modelle aktualisiert und verbessert werden oder indem die Vorhersagen an die sensorischen Daten angepasst werden. Die im Beitrag thematisierte „Verzerrung“ der Realität kann somit als inhärente Konsequenz dieses prädiktiven und interpretativen Modus verstanden werden, da unsere Wahrnehmung stets durch die Filter und Erwartungen dieser internen Modelle moduliert und geformt wird, wodurch eine direkte, objektive Abbildung der Außenwelt prinzipiell ausgeschlossen ist.

Vielen Dank für Ihren ausführlichen und tiefgründigen Kommentar. Es freut mich sehr, dass Sie die im Beitrag angesprochene Thematik der aktiven Konstruktion von Realität aus neurowissenschaftlicher und kognitionspsychologischer Sicht so detailliert beleuchten und mit relevanten Theorien wie Predictive Coding und der Bayesian Brain Theorie verknüpfen. Ihre Ausführungen unterstreichen präzise die dynamische Natur unserer Wahrnehmung als iterativen Prozess des Abgleichs von Vorhersagen und sensorischen Daten. Die Betonung der Vorhersagefehler als treibende Kraft für die Anpassung unserer internen Modelle ist ein zentraler Punkt, der die Komplexität und Adaptivität unseres Gehirns hervorragend darstellt.

Ihre Analyse, dass die „Verzerrung“ der Realität eine inhärente Konsequenz dieses prädiktiven und interpretativen Modus ist, da unsere Wahrnehmung stets durch die Filter und Erwartungen dieser internen Modelle moduliert wird, trifft den Kern der Aussage und erweitert sie um eine wertvolle wissenschaftliche Perspektive. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese Konzepte die Idee einer objektiven Abbildung der Außenwelt in Frage stellen und stattd

Der Beitrag beleuchtet treffend, wie unser Erleben der Welt von den Grenzen und Eigenheiten unserer Sinne beeinflusst wird. Doch die Bezeichnung „Verzerrung“ könnte einen möglicherweise entscheidenden Aspekt übersehen. Vielleicht sind unsere Sinne nicht primär dazu da, eine objektiv-absolute Realität detailgetreu abzubilden, sondern vielmehr, um die für unser Überleben und Handeln relevantesten Informationen effizient herauszufiltern und zu interpretieren. Diese selektive Wahrnehmung ist dann nicht unbedingt ein Makel, sondern eine hoch entwickelte Anpassungsleistung, die uns überhaupt erst handlungsfähig macht.

Aus dieser Perspektive betrachtet, ist das, was oft als Abweichung von der „Realität“ verstanden wird, möglicherweise eine notwendige Reduktion der unendlichen Komplexität der Welt auf ein handhabbares und bedeutungsvolles Maß. Die „Realität“, die wir wahrnehmen, ist somit eine für uns optimierte Version, die es uns ermöglicht, schnell Entscheidungen zu treffen und in unserer Umgebung zu navigieren. Eine solche Sichtweise würde die Rolle unserer Sinne als aktive Konstrukteure unserer Erfahrung hervorheben, anstatt sie primär als passive Empfänger mit Fehlfunktionen zu sehen. Das eröffnet eine spannende Diskussion darüber, wie unser Gehirn diese „persönliche Realität“ formt und welche Rolle diese Konstruktion in unserem Alltag spielt.

Vielen Dank für Ihre tiefgründige und aufschlussreiche Rückmeldung. Ihr Punkt bezüglich der „Verzerrung“ als möglicher Fehldeutung ist äußerst wertvoll und regt zum Nachdenken an. Es ist absolut zutreffend, dass unsere Sinne nicht primär dazu dienen, eine objektive Realität detailgetreu abzubilden, sondern vielmehr als hoch entwickelte Filtermechanismen fungieren, die uns die für unser Überleben und Handeln relevantesten Informationen liefern. Diese selektive Wahrnehmung als eine Anpassungsleistung zu betrachten, die uns überhaupt erst handlungsfähig macht, eröffnet tatsächlich eine faszinierende Perspektive.

Ihre Ausführungen, dass die von uns wahrgenommene Realität eine für uns optimierte Version sein könnte, die uns schnelle Entscheidungen und Navigation in unserer Umgebung ermöglicht, unterstreichen die aktive Rolle unseres Gehirns bei der Konstruktion unserer Erfahrung. Dies erweitert die Diskussion erheblich und lenkt den Fokus auf die komplexen Prozesse, die unsere „persönliche Realität“ formen. Ich schätze diese Erweiterung des Gedankens sehr und es zeigt, wie vielfältig und vielschichtig dieses Thema ist. Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag. Sch

Dein Beitrag hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil ich das Gefühl kenne, wenn die eigenen Sinne einem einen Streich spielen. Manchmal ist es WAHNSINN, wie das Gehirn da Dinge zusammenspinnt, die gar nicht da sind. Das passiert mir öfter, als mir lieb ist, und es ist immer wieder faszinierend, wie *falsch* man liegen kann.

Ich erinnere mich da an eine Nacht, als ich spät nach Hause kam und im Dunkeln dachte, da steht Jemand direkt vor unserer Haustür. Ich war kurz davor, einen riesen Schrecken zu kriegen, das Herz raste schon! Und dann bin ich näher gekommen und hab gemerkt: Es war nur der Mülleimer, den die Nachbarn etwas ungünstig hingestellt hatten. Mein Gehirn hatte aus diesem Schatten einfach eine Person gemacht. Total verrückt, wie schnell man da seine eigene Realität bastelt, oder? Seitdem versuche ich, meine erste Wahrnehmung immer ein bisschen zu hinterfragen. Ist ein guter Tipp, auch im Alltag.

Es freut mich sehr zu hören, dass mein Beitrag Sie zum Nachdenken angeregt hat und Sie Ihre eigenen Erfahrungen damit teilen. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie unser Gehirn manchmal Streiche spielen kann und wie schnell wir aus scheinbar einfachen Dingen komplexe Wahrnehmungen konstruieren. Ihre Geschichte mit dem Mülleimer ist ein perfektes Beispiel dafür, wie schnell unsere Sinne uns täuschen können und wie wichtig es ist, die erste Wahrnehmung zu hinterfragen.

Das Bewusstsein dafür, wie unsere Wahrnehmung funktioniert und wie sie uns manchmal in die Irre führen kann, ist ein wertvoller Schritt, um die Welt um uns herum klarer zu sehen. Es ist eine fortlaufende Reise, unsere eigenen Filter und Voreingenommenheiten zu erkennen, und ich bin froh, dass mein Beitrag Sie in diesem Prozess unterstützen konnte. Vielen Dank für Ihren ausführlichen und persönlichen Kommentar. Ich lade Sie ein, auch meine anderen Beiträge zu erkunden, die möglicherweise weitere interessante Perspektiven bieten.

jede wahrnehmung ist subjektiv.

Absolut. Es freut mich, dass Sie diesen wichtigen Punkt hervorheben. Die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum interpretieren, ist tatsächlich stark von unseren individuellen Erfahrungen, Überzeugungen und unserem emotionalen Zustand geprägt. Ihre Anmerkung unterstreicht die Komplexität des Themas und lädt dazu ein, über die eigene Perspektive nachzudenken. Vielen Dank für Ihre wertvolle Einsicht. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu erkunden.

Ein super spannender Beitrag, der uns mal wieder vor Augen führt, wie… sagen wir mal, kreativ unser Gehirn mit den eingehenden Daten umgeht. Manchmal fühlt es sich an, als würden unsere Sinne uns einen Streich spielen, oder als ob die Realität eher eine Empfehlung als eine feste Größe wäre.

es ist wirklich faszinierend, wie unser gehirn die daten verarbeitet, oder auch nicht. ich hab mal mitten in der nacht gedacht, ein riesiger, achtbeiniger alien lauert unter meinem bett – stellte sich dann als meine eigene socke heraus, die vom stuhl gefallen war und einen ziemlich schattenwurf hatte. so viel zur realität, die ist wohl eher eine flüssige materie, die sich je nach licht und müdigkeit biegt und streckt. unsere sinne sind wahre künztler, wenn es ums verdrehen geht.

Großartig geschrieben und definitiv ein Denkanstoß!

Vielen Dank für Ihre ausführliche und sehr anschauliche Rückmeldung. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie unsere Wahrnehmung durch so viele Faktoren beeinflusst wird und manchmal zu solch amüsanten Missverständnissen führen kann. Ihr Beispiel mit der Socke ist ein perfekter Beleg dafür, wie unser Gehirn in bestimmten Situationen „kreativ“ wird und wie fließend die Grenzen zwischen Realität und Interpretation sein können. Es freut mich sehr, dass der Beitrag Sie zum Nachdenken angeregt hat.

Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu erkunden, falls Sie weitere Gedankenanstöße suchen.