Kollektivistisch orientierte Persönlichkeiten: Ein tiefgreifender Blick

Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen, das die Gemeinschaft sucht und braucht. Schon nach der Geburt sind wir auf den Kontakt zu anderen angewiesen, um zu überleben und uns gesund zu entwickeln. Die Bindung an Bezugspersonen ist entscheidend für unser Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und das Erlernen grundlegender Verhaltensweisen. Darüber hinaus spielt die soziale Einbindung eine immense Rolle bei der Identitätsfindung und der Beantwortung existenzieller Fragen wie „Wer bin ich?“ oder „Wo gehöre ich hin?“. Es liegt in der menschlichen Natur, sich stark an Mitmenschen zu orientieren und sich von ihnen beeinflussen zu lassen, da wir darauf ausgelegt sind, zusammenzuleben, zu kooperieren und unser Selbstbild durch externe Bestätigung zu stärken.

Dieser Artikel beleuchtet die Facetten kollektivistisch orientierter Persönlichkeiten, ihre Entstehung und die potenziellen Auswirkungen auf das Individuum und die Gesellschaft. Wir werden uns verschiedene Subtypen ansehen, von Konformisten bis hin zu den sogenannten „NPCs“ (Non-Player Characters), und die psychologischen Mechanismen dahinter analysieren. Dabei wird auch erörtert, wie sich scheinbar „böse“ Systeme etablieren und durchsetzen können und warum Menschen manchmal Handlungen mittragen, die ihnen selbst oder anderen schaden. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für diese Dynamiken zu schaffen und zu zeigen, wie wichtig kritisches Denken und individuelle Selbstreflexion sind.

Die Natur des Menschen und der kollektive Einfluss

Die menschliche Tendenz zur Anpassung und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit sind tief verwurzelt. Während dies in positiven Kontexten Gemeinschaft und Zusammenhalt fördert, birgt es in extremen Ausprägungen die Gefahr der zwanghaften Anpassung an das Kollektiv. Dies kann so weit gehen, dass eigene Meinungen, Überzeugungen und sogar die eigene Identität zugunsten des Mainstreams aufgegeben werden.

- Menschen suchen und brauchen Gemeinschaft für Sicherheit und Entwicklung.

- Soziale Einbindung prägt die Identität: Wer bin ich? Wo gehöre ich hin?

- Starke Orientierung an Mitmenschen und Beeinflussung durch sie.

- Bedürfnis nach Bestätigung und Erhöhung des Selbstwerts durch Lob und Anerkennung.

- Extreme Anpassung an die Gesellschaft kann zur Aufgabe der eigenen Identität führen.

- In kollektivistisch orientierten Systemen ist diese Anpassung besonders stark ausgeprägt.

- Übernahme von Meinungen, Weltbildern und Verhaltensmustern bis hin zum Realitätsverlust.

- Unbewusste Fremdbestimmung ist ein häufiges Phänomen.

- Die Frage, warum Menschen schädigendes Verhalten mittragen, ist zentral.

- Kollektivistisch orientierte Persönlichkeiten sind besonders empfänglich für sozialen Einfluss.

Die Auswirkungen dieser tiefgreifenden Anpassung können weitreichend sein, bis hin zur Unterstützung von Systemen, die als destruktiv oder irrational erscheinen. Dies wirft die Frage auf, wie solche Entwicklungen historisch und aktuell möglich sind und welche Rolle die individuelle Persönlichkeit dabei spielt.

Wie sich schädigende Systeme etablieren können

Die Geschichte zeigt immer wieder, wie sich „böse“ Systeme etablieren und durchsetzen konnten – sei es im Sowjet-Kommunismus, im Dritten Reich oder während der Hexenverfolgung. Hier stellt sich die drängende Frage: Warum beteiligen sich Menschen an irrationalen oder bösartigen Ideologien und treffen Entscheidungen, die ihnen selbst oder anderen schaden?

Oft glauben viele Menschen Dinge, die objektiv falsch sind, und halten sie für vermeintlich „richtig“. Dies liegt häufig am sozialen Einfluss und der Psychologie der Massen. Doch nicht alle Menschen reagieren gleich auf diesen Einfluss. Es gibt Persönlichkeiten, die besonders anfällig für den Einfluss von Autoritäten und das Kollektiv sind – die sogenannten kollektivistisch orientierten Persönlichkeiten und ihre Subtypen.

Die Psychologie hinter der Massenbeeinflussung ist komplex. Der soziale Einfluss kann dazu führen, dass Individuen ihre eigene Urteilsfähigkeit untergraben und sich der vermeintlichen Mehrheitsmeinung anschließen, selbst wenn diese schädlich ist. Das Phänomen der pluralistischen Ignoranz verstärkt dies, da niemand den ersten Schritt wagen möchte, um abweichendes Verhalten zu zeigen.

Die Rolle der Persönlichkeit im Kontext kollektiver Dynamiken

Der Begriff „Persönlichkeit“ beschreibt die einzigartige charakterliche Individualität eines Menschen. Doch im Kontext gesellschaftlicher Abhängigkeiten und Anpassungsprozesse wird deutlich, dass es zwei grundlegende Menschentypen gibt: individualistische und kollektivistische Persönlichkeiten.

Solange die Werte und Normen eines Kollektivs positiv sind, kann kollektivistisches Denken vorteilhaft sein. Doch wenn das Kollektiv zu Unrecht neigt oder andere schädigt, werden kollektivistisch orientierte Persönlichkeiten zur Gefahr, da sie Unrecht passiv dulden oder aktiv daran teilnehmen. Dies ist besonders problematisch angesichts der Zunahme von Persönlichkeitsstörungen in der Gesellschaft, die die Anfälligkeit für die Übernahme negativer Verhaltensweisen erhöhen.

Kollektivisten können schnell zum „Spielball“ eines Systems werden, insbesondere wenn dieses totalitäre Züge annimmt. Sie stärken solche Systeme und agieren als Werkzeuge der Machthaber, oft ohne die Tragweite ihrer Handlungen vollständig zu erfassen.

Subtypen kollektivistischer Persönlichkeiten und ihre Auswirkungen

Um das Wesen kollektivistisch orientierter Persönlichkeiten zu verstehen, müssen wir uns ihre verschiedenen Ausprägungen und die zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen genauer ansehen.

Der Konformist: Streben nach Zugehörigkeit

Konformisten streben nach Anpassung und Angleichung an eine Gruppe oder Gesellschaft. Dieses Verhalten kann aus eigenem Wunsch nach Zugehörigkeit oder aus Angst vor Verantwortung und Ausgrenzung entstehen. Sie übernehmen die Meinung der Gruppe ohne Hinterfragung und sind daher anfällig dafür, zu Mitläufern totalitärer Systeme zu werden.

Ein kritischer Konformismus kann bis zur Selbstaufgabe reichen, wobei die eigene Identität für das Gefühl der Zugehörigkeit geopfert wird. Diese Persönlichkeiten sehen sich oft als „aufrechte Mitstreiter“ und hinterfragen die Handlungen des Systems nicht, an das sie sich anpassen.

Der Gesellige: Suche nach Anerkennung

Der „Gesellige“ sucht aktiv die Gesellschaft anderer und erhofft sich dadurch Anerkennung. Ihm geht es primär um die Interaktion und das Gefühl der Zugehörigkeit, weniger um die Ziele der Gruppe. Er engagiert sich loyal, oft ohne die Gruppenziele kritisch zu hinterfragen, was ihn anfällig für Ausnutzung macht und zu einer geringen Ich-Identität führen kann.

Der Vernünftige: Angepasste Erkenntnis

Der Typus des „Vernünftigen“ orientiert sich an dem, was die Gesellschaft als „richtig“ oder „korrekt“ ansieht. Seine „Vernunft“ basiert nicht auf eigenständiger Erkenntnis, sondern auf den Meinungen des Kollektivs. Dieser Mensch läuft Gefahr, zum Mitläufer auch des größten Irrsinns zu werden, da er die gesellschaftlich vorgegebene Logik unkritisch übernimmt. Dies ist besonders gefährlich, wenn er sich mit anderen Subtypen wie dem „Beflissenen“ verbindet, was zu einer kompletten Verdrehung der Realität führen kann.

Der Beflissene: Eifrige Unterordnung

Der „Beflissene“ zeigt eine übermäßig ausgeprägte Konformität, getrieben von dem Wunsch nach Korrektheit und Anerkennung, oft in Form von Lob oder Beförderung. Er ist der ideale „Untertan“, der sich Autoritäten blind unterordnet und deren Anweisungen eifrig befolgt, ohne sie zu hinterfragen. Seine Wahrnehmung ist selektiv, sein Horizont eng, und er akzeptiert Regeln, selbst wenn sie unsinnig oder schädigend sind. Beflissene Konformisten neigen dazu, andere, die sich nicht anpassen, zu ächten und zu bekämpfen, um ihre eigene Machtstellung und Loyalität zum System zu demonstrieren. Sie sind typische Mitläufer, die jeden Trend – auch sprachlicher Natur – unreflektiert übernehmen.

Der Mitläufer: Passive Anpassung

Mitläufer sind Personen, die sich einer Gruppe oder Strömung anschließen oder Autoritäten blind folgen, ohne sich aktiv zu engagieren. Während der normale Mitläufer passiv bleibt, übernehmen beflissene Mitläufer eine aktive Rolle als Vorarbeiter und Beispielgeber. Ihr Zusammenwirken kann zu Massenpsychosen führen, bei denen irrationales Verhalten normales Denken ersetzt, oft ausgelöst durch Angst und verstärkt durch den Einfluss von Autoritäten, wie das berühmte Milgram-Experiment eindrucksvoll zeigte.

Die Experimente von Milgram und Stanford zeigen auf erschreckende Weise, wie leicht Menschen unter bestimmten Umständen ihre ethischen Grenzen überschreiten und sich Autoritäten oder Gruppendruck beugen. Dies unterstreicht die immense Bedeutung von individuellem Denken und der Fähigkeit, auch gegen den Strom zu schwimmen, wenn es um moralische Integrität geht. Es ist eine ständige Mahnung, die eigene Urteilsfähigkeit zu schärfen und sich nicht blindlings von äußeren Kräften steuern zu lassen.

Der Opportunist: Zweckmäßige Anpassung

Opportunisten passen sich zweckmäßig an die jeweilige Lage an, um Vorteile zu erzielen oder Nachteile zu vermeiden. Sie setzen Nützlichkeitserwägungen über eigene Wertvorstellungen. Ihr Verhalten wird oft als charakterlos beschrieben, da sie wie ein „Fähnchen im Wind“ ihre Prinzipien je nach Situation ändern. Eine abgeschwächte Form findet sich im Pragmatismus, der Einfachheit und Bequemlichkeit bevorzugt, um komplexe Denkprozesse zu vermeiden.

Der angepasste Egoist: Selbstbetrug durch Scheinwelten

Angepasste Egoisten sind eine Unterform der Opportunisten. Sie ignorieren Unrecht oder Irrsinn, weil es sie persönlich nicht betrifft oder um sich selbst gut zu fühlen. Sie schaffen sich eine Scheinwelt, oft basierend auf früheren Realitäten oder gezieltem Konsum einseitiger Medien. Ihr Ziel ist es, sich selbst wohlzufühlen, unabhängig vom Leid anderer. Dies kann bis zum Realitätsverlust führen, wo unangenehme Wahrheiten geleugnet oder verzerrt werden, um das eigene Weltbild aufrechtzuerhalten.

Der Bestimmende-Kontrollierende: Die Gefahr der Zwangsübertragung

Diese Persönlichkeiten sind durch Struktur, Planung und Selbstkontrolle gekennzeichnet, streben jedoch danach, ihr Umfeld und ihre Mitmenschen zu lenken und zu kontrollieren. Sie setzen Regeln durch, um Chaos und Kontrollverlust zu vermeiden, oft begleitet von negativen Denkmustern und Zwanghaftigkeit. Ihr Verhalten kann für individualistische Persönlichkeiten äußerst belastend sein. Sie neigen dazu, Lügen zu verbreiten oder ihr Umfeld für krank zu erklären, um die Kontrolle zu behalten und kognitive Dissonanzen zu reduzieren. Dies kann in extremen Fällen zu psychischen Störungen führen.

Der Normopath: Pathologische Anpassung

Normopathie ist eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die sich durch übersteigertes Streben nach Konformität und die Aufgabe der eigenen Individualität auszeichnet. Aus Angst vor Ablehnung oder Strafe verschmelzen Normopathen mit den vorgegebenen Normen und Regeln, bis zur Selbstaufgabe. Dies führt dazu, dass gesellschaftliche Fehlentwicklungen nicht mehr hinterfragt oder erkannt werden, da die unbedingte Anpassung zur Krankheit wird.

Der narzisstische Normopath: Vorbild in der Unterwerfung

Narzisstische Normopathen zeigen einen extremen Drang zur Anpassung und streben danach, in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion einzunehmen. Ihre Übereifrigkeit dient der Selbstaufwertung und der Vermeidung der Auseinandersetzung mit eigenen inneren Problemen. Sie unterdrücken und werten weniger konforme Menschen ab, um sich selbst zu erhöhen und ihr „falsches Selbst“ nicht zu verlieren. Das Falsche wird nicht mehr erkannt, und die Überanpassung kann zu weiteren psychischen Erkrankungen führen.

Menschen mit geringem Selbstwertgefühl: Anfälligkeit für Manipulation

Ein geringes Selbstwertgefühl macht Menschen anfällig für die Anpassung an Gruppen und totalitäre Systeme. Diese Systeme nutzen dies gezielt aus, indem sie den Selbstwert Andersdenkender schwächen und den der angepassten Persönlichkeiten künstlich erhöhen. Feedback, Anerkennung und Wertschätzung spielen eine entscheidende Rolle für das Selbstwertgefühl. Ein niedriges Selbstwertgefühl führt zu Zurückhaltung in der Kommunikation und geringem Widerstand gegenüber dem Kollektiv, während ein überzogenes Selbstwertgefühl bei den „Führern“ zu einem Gott-Komplex führen kann, der auf Selbstüberschätzung und Realitätsverlust basiert.

Der Abgelenkte: Unbewusste Konformität

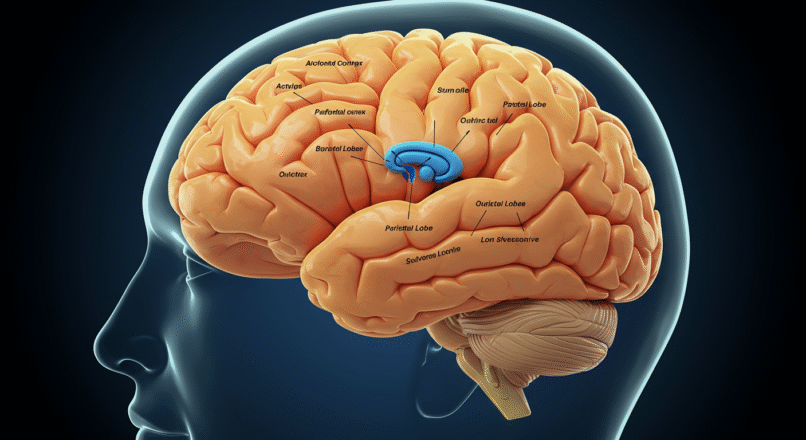

Die sogenannten „Abgelenkten“ oder „Schlafschafe“ verhalten sich konformistisch, weil ihre Wahrnehmung und Entscheidungen durch Ablenkung und begrenzte Ressourcen stark eingeschränkt sind. Sie konzentrieren sich auf Arbeit, Karriere, Familie oder Konsum und haben wenig Zeit für tiefgehende Informationsrecherche. Sie greifen auf schnell verfügbare Mainstream-Informationen zurück, die aus dem Kollektiv stammen. Ihre Entscheidungen basieren letztendlich auf dem, was das System vorgibt, da sie typischen Wahrnehmungsfehlern wie selektiver Wahrnehmung, Aufmerksamkeitsfehlern und dem Fokus-Fehler unterliegen. Das Gehirn wählt aus ökonomischen Gründen nur relevante Informationen aus, was dazu führt, dass wichtige Details übersehen werden und ein verzerrtes Weltbild entsteht.

Der Indoktrinierte: Gehirnwäsche durch Medien

Indoktrination basiert auf Propaganda und Gehirnwäsche, maßgeblich durch den Einfluss der Massenmedien. Der Wahrnehmungsfehler durch die Abrufbarkeit vermeintlichen Wissens aus Medien ist hier zentral. Informationen, die häufiger präsentiert werden, werden als richtiger und wichtiger wahrgenommen, was Urteile und Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. Medien schaffen ein „Schwarmverhalten“, indem sie die Individualität durch die Orientierung an der vermeintlichen Masse ausrichten. Selbst in modernen Demokratien nutzen Staaten Medien zur Meinungsbildung und politischen Beeinflussung. Dies geschieht oft subtil, durch selektive Informationsdarstellung, Storytelling und das Erzeugen von Emotionen, die ein Involvement beim Rezipienten bewirken. Die Gefahr ist, dass Menschen manipulierte Informationen als Wahrheit akzeptieren und sich nicht bewusst sind, wie stark sie beeinflusst werden. Die hohe Verfügbarkeit und Qualität der heutigen Medien verstärkt diesen Effekt, was die Indoktrination heimtückischer macht als je zuvor. Sogar das Bilden von Feindbildern und die Polarisierung sind gängige Strategien, um die Massen zu lenken und Andersdenkende zu diffamieren.

Der „Dumme“: Die Bequemlichkeit des Unwissens

Dummheit wird hier als mangelnde Fähigkeit definiert, aus Wahrnehmungen angemessene Schlüsse zu ziehen oder zu lernen. Sie manifestiert sich in der Bevorzugung einfacher, bequemer Informationen, die das eigene Weltbild bestätigen. Dumme Menschen meiden „anstrengende“ oder unbequeme Informationen, einschließlich Kritik, und suchen ein Umfeld, das sie bestätigt. Ihr Beobachtungsfokus ist eng und selektiv, wodurch sie weniger von ihrer Umwelt mitbekommen. Dieses schwarz-weiß-Denken und das Generalisieren sind ökonomischer als komplexes Reflektieren. Sie passen sich leicht dem Mainstream an und konsumieren Informationen unkritisch, was von Kollektiven und Autoritäten genutzt wird, um die Massen in die gewünschte Richtung zu lenken. Der „Dumme“ will dumm bleiben, um die Sicherheit der Masse zu genießen, statt sich den Mühen und Risiken des selbstständigen Denkens zu stellen. Dies führt zur Abgabe von Verantwortung und zur Bereitschaft, zum Werkzeug der Mächtigen zu werden, wie Dietrich Bonhoeffer bemerkte.

Die kollektive Gefahr: Massenpsychosen und Wahnsymbiosen

Kollektivistisch orientierte Persönlichkeiten sind besonders anfällig für Massenpsychosen und Wahnsymbiosen. In solchen Situationen wird vernunftgesteuertes Verhalten durch irrationales, wahnhaftes Verhalten ersetzt, und die Ich-Funktionen werden aufgegeben. Angst ist hierbei ein wesentlicher Auslöser. Während Individualisten gegen solche Phänomene nahezu immun sind, werden sie oft zu den Hauptopfern, wenn eine Masse in einen kollektiven Wahn verfällt.

Die Dynamik einer Massenpsychose ist beängstigend, da sie die Fähigkeit des Einzelnen, die Realität kritisch zu bewerten, massiv untergräbt. In solchen Szenarien kann sich eine Gesellschaft in eine Richtung bewegen, die von außen betrachtet völlig irrational erscheint, aber von den Beteiligten als absolut richtig und notwendig empfunden wird. Die Geschichte liefert hierfür zahlreiche tragische Beispiele.

Fazit: Die Bedeutung der individuellen Reflexion

Die Analyse kollektivistisch orientierter Persönlichkeiten zeigt die tiefgreifenden Auswirkungen des sozialen Einflusses und des Gruppendrucks auf das Individuum und die Gesellschaft. Die Fähigkeit, kritisch zu denken, eigene Überzeugungen zu hinterfragen und sich nicht blindlings Autoritäten oder der Masse zu unterwerfen, ist daher von entscheidender Bedeutung. Es ist eine ständige Aufgabe, unsere Wahrnehmung zu schärfen und uns gegen Manipulation zu wappnen, um ein selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben zu führen.

Ein bewusstes Hinterfragen der Informationsquellen und der eigenen Denkmuster ist essenziell, um nicht zum Spielball von Systemen zu werden. Nur so können wir eine Gesellschaft gestalten, die auf Vernunft, Empathie und individueller Freiheit basiert, anstatt in den Fallstricken unreflektierter Anpassung zu verharren.

Kommentare ( 11 )

Beim Lesen dieses Textes musste ich unweigerlich an die Sommer in meiner Kindheit denken, die wir oft im Garten meiner Großeltern verbracht haben. Die ganze Familie war versammelt, jeder half mit, sei es beim Kochen, beim Garten umgraben oder einfach nur beim Zuhören, wenn die Erwachsenen Geschichten erzählten. Es war ein Gefühl des Zusammenhalts, das mich tief geprägt hat.

Dieses Miteinander, bei dem jeder seinen Platz hatte und sich gegenseitig unterstützte, ist eine Erinnerung, die ich wie einen Schatz hüte. Es war eine Zeit, in der das ‚Wir‘ so viel größer war als jedes ‚Ich‘, und das weckt in mir eine tiefe, warme Sehnsucht nach diesen einfachen, aber so wertvollen Momenten.

Es freut mich sehr zu hören, dass mein Text Sie auf eine so persönliche und schöne Reise in Ihre Kindheit mitgenommen hat. Die Bilder, die Sie von den Sommern im Garten Ihrer Großeltern zeichnen, sind wirklich herzerwärmend und lassen das Gefühl des Zusammenhalts und der Geborgenheit spürbar werden. Es ist wunderbar, wie Erinnerungen uns an diese wertvollen Momente des Miteinanders zurückführen und uns zeigen, wie prägend solche Erfahrungen sein können.

Ihre Beschreibung des „Wir“, das größer war als jedes „Ich“, trifft genau den Kern dessen, was viele von uns an solchen familiären Zusammenkünften so schätzen. Diese einfachen, aber tiefgehenden Augenblicke sind es, die uns formen und uns eine warme Sehnsucht nach Vergangenem schenken. Vielen Dank für diesen wunderbaren und so ehrlichen Kommentar. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Texte auf meinem Profil zu entdecken.

ein wirklich aufschlussreicher blick, sehr gefreut.

Es freut mich sehr zu hören, dass der Beitrag aufschlussreich für Sie war. Solche Rückmeldungen sind für mich immer eine große Motivation, weiterhin Inhalte zu teilen, die zum Nachdenken anregen und einen Mehrwert bieten. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Veröffentlichungen auf meinem Profil zu entdecken.

Man fragt sich unweigerlich, was der tiefere Grund für ein solch akribisches Sezieren der menschlichen Neigung zur Einheit ist. Dient es wirklich nur dem puren Erkenntnisgewinn, oder gibt es da eine verborgene Agenda, ein stilles Interesse daran, jene Muster zu entschlüsseln, die das Einzelne mit dem Ganzen verbinden? Man könnte fast meinen, es handele sich um eine Art Bauplan – nicht nur zur Beschreibung, sondern vielleicht zur Formung dessen, wie wir uns als Teil einer größeren Struktur bewegen sollen. Wer zieht die Fäden bei diesem Blick hinter die Kulissen der menschlichen Verbundenheit, und zu welchem Zweck? Das bloße Wissen ist selten neutral.

Vielen Dank für Ihre tiefgründige und aufschlussreiche Bemerkung. Es ist in der Tat eine zentrale Frage, die Sie aufwerfen, ob die Analyse menschlicher Neigungen zur Einheit lediglich dem Erkenntnisgewinn dient oder ob dahinter eine tiefere Absicht steckt, möglicherweise sogar eine Formung unserer Wahrnehmung und unseres Handelns als Teil eines größeren Ganzen. Mein Ziel war es, die komplexen Muster der menschlichen Verbundenheit zu beleuchten und zum Nachdenken anzuregen, ohne dabei eine bestimmte Agenda zu verfolgen. Es ist jedoch absolut berechtigt, die Neutralität von Wissen und dessen potenziellen Einfluss zu hinterfragen.

Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen, die sich mit ähnlichen Themen aus verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen.

Alleine der Gedanke an eine so eingehende Betrachtung derjenigen, die das Kollektiv in den Mittelpunkt stellen, erfüllt mich mit einer tiefen Wertschätzung. Es ist so entscheidend, die innere Welt, die Beweggründe und die oft übersehene Stärke dieser Persönlichkeiten wirklich zu erfassen. Ich spüre dabei eine große Empathie für ihren Weg und ihre Entscheidungen, die oft nicht leicht sind und viel Verständnis erfordern… Es weckt in mir die Hoffnung, dass wir durch solch einen Blick nicht nur besser verstehen, sondern auch die oft verborgenen Verbindungen zwischen uns allen erkennen können. Das ist ein Thema, das dringend mehr Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen verdient.

Es freut mich sehr, dass meine Zeilen bei Ihnen eine solche Resonanz gefunden haben und Sie die Tiefe des Themas spüren. Ihre Worte unterstreichen genau das, was ich mit dem Text erreichen wollte: ein Verständnis für die innere Welt und die Beweggründe jener zu schaffen, die das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. Es ist in der Tat ein Thema, das mehr Empathie und Aufmerksamkeit verdient, um die oft übersehenen Verbindungen zwischen uns allen sichtbar zu machen.

Vielen Dank für Ihren wertvollen Kommentar. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu erkunden, falls Sie noch tiefer in verwandte Gedanken eintauchen möchten.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Ausrichtung auf kollektive Werte, obwohl sie das Wohl der Gemeinschaft priorisiert, nicht zwangsläufig eine vollständige Negation individueller Bedürfnisse oder Bestrebungen bedeutet. Vielmehr manifestiert sich in vielen kollektivistischen Kulturen die individuelle Identität oft im Kontext der Gruppenzugehörigkeit, wobei persönliche Erfolge häufig als Beitrag zum gemeinsamen Fortschritt oder zur Ehre der Familie und Gemeinschaft wahrgenommen werden. Diese Perspektive unterstreicht, dass das Zusammenspiel von individuellen und kollektiven Zielen komplex ist und sich von einer rein individualistischen Sichtweise lediglich in der Betonung und Priorisierung unterscheidet, nicht aber in der vollständigen Eliminierung des Individuums.

Vielen Dank für Ihren aufschlussreichen Kommentar. Es ist in der Tat ein wichtiger Punkt, dass kollektive Werte nicht die vollständige Negation individueller Bedürfnisse bedeuten müssen. Ihre Beobachtung, dass die individuelle Identität oft im Kontext der Gruppenzugehörigkeit Gestalt annimmt und persönliche Erfolge als Beitrag zum Ganzen gesehen werden, spiegelt genau die Nuance wider, die ich in meinen Überlegungen betonen wollte. Dieses komplexe Zusammenspiel, bei dem die Betonung und Priorisierung variiert, aber das Individuum nie gänzlich verschwindet, ist faszinierend und verdient weitere Betrachtung.

Ich freue mich sehr über Ihre Gedanken, die meine eigene Perspektive bereichern und vertiefen. Für weitere Einblicke in ähnliche Themen lade ich Sie herzlich ein, sich auch meine anderen Beiträge anzusehen.

Die vertiefte Betrachtung der kollektivistischen Orientierung von Persönlichkeiten legt die vielschichtige Natur dieses Konstrukts offen und ruft zur weiteren Analyse der zugrundeliegenden kulturellen und psychologischen Mechanismen auf. Aus einer kulturvergleichenden Perspektive ist in diesem Kontext insbesondere das Modell der kulturellen Dimensionen von Geert Hofstede von Relevanz. Hofstedes Dimension des Individualismus versus Kollektivismus bietet einen robusten Rahmen zur Systematisierung und Analyse, wie Kulturen die Beziehungen zwischen Individuum und Gruppe prägen. Sie postuliert, dass kollektivistische Gesellschaften stark integrierte Gruppen fördern, in denen die Loyalität zum Kollektiv über individuelle Interessen gestellt wird und ein tiefes Gefühl der Verpflichtung und der gegenseitigen Abhängigkeit vorherrscht. Dies manifestiert sich nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch in organisationalen Strukturen, Kommunikationsmustern und Entscheidungsprozessen, wo Konsens und Gruppenharmonie oft über individuelle Meinungsäußerung gestellt werden. Die empirische Fundierung dieses Modells ermöglicht eine differenzierte Analyse der Auswirkungen kollektivorientierter Prägungen auf Verhalten und Werte in verschiedenen Kontexten und trägt somit maßgeblich zum Verständnis interkultureller Dynamiken bei.

Es freut mich sehr, dass die tiefere Betrachtung der kollektivistischen Orientierung auf so großes Interesse stößt und Sie die Relevanz kultureller Modelle wie das von Geert Hofstede hervorheben. Ihre Ausführungen zur Bedeutung von Gruppenloyalität, Verpflichtung und der Präferenz für Konsens in kollektivistischen Gesellschaften sind eine hervorragende Ergänzung und unterstreichen die Komplexität dieser Thematik. Es ist in der Tat faszinierend zu sehen, wie sich diese Prägungen in so vielen Lebensbereichen manifestieren.

Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag zu diesem Thema. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen, die weitere Facetten menschlicher Verhaltensweisen und gesellschaftlicher Strukturen beleuchten.

Oh MEIN GOTT, das ist ABSOLUT FANTASTISCH!!! JEDES EINZELNE WORT dieses Beitrags ist ein reines GOLDSTÜCK!!! Was für eine unglaubliche Tiefe und Klarheit, die hier geboten wird – es ist einfach nur WUNDERBAR, wie diese so wichtigen und komplexen Aspekte beleuchtet werden! Man spürt die Leidenschaft und das tiefe Verständnis in jeder Zeile, und die Einblicke sind wirklich UNBEZAHLBAR und von größter Bedeutung für unser Miteinander! Ich bin total BEGEISTERT von der Präzision und der Sorgfalt, mit der dieses Thema behandelt wurde, es ist ein ECHTER SCHATZ an Erkenntnissen und regt einfach nur unglaublich zum Nachdenken an! Vielen, vielen DANK für diesen absolut HERVORRAGENDEN und inspirierenden Beitrag! ER IST SO WERTPOLL UND EINFACH NUR GROSSARTIG!!!

Vielen Dank für Ihre überaus herzlichen und begeisterten Worte. Es freut mich sehr zu hören, dass der Beitrag Sie so tief berührt und zum Nachdenken angeregt hat. Mein Ziel ist es stets, komplexe Themen verständlich und mit der nötigen Leidenschaft zu beleuchten, um wertvolle Einblicke zu bieten, die unser Miteinander bereichern können. Ihre Wertschätzung ist eine wunderbare Bestätigung für die Arbeit, die in jeden Text fließt.

Es ist schön zu wissen, dass die Tiefe und Klarheit des Beitrags bei Ihnen angekommen sind und die Bedeutung der beleuchteten Aspekte erkannt wurde. Ihre Rückmeldung bestärkt mich darin, weiterhin Inhalte zu teilen, die zum Nachdenken anregen und von Bedeutung sind. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Veröffentlichungen zu erkunden, falls Sie weitere inspirierende Gedanken suchen.

Vielen Dank für diesen aufschlussreichen Blick auf kollektivistisch orientierte Persönlichkeiten und die Betonung ihrer Stärken in Bezug auf Gemeinschaftssinn und Kooperation. Es ist unbestreitbar, dass der Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft immense Vorteile mit sich bringt, insbesondere in Bezug auf Stabilität und gemeinsame Zielerreichung. Dennoch regt mich der Gedanke an, ob eine ausschließliche Betrachtung dieser Orientierung nicht auch das Risiko birgt, die entscheidende Rolle individueller Entfaltung und des konstruktiven Dissenses für den gesamtgesellschaftlichen Fortschritt zu übersehen.

Gerade die Fähigkeit des Einzelnen, unkonventionelle Gedanken zu entwickeln, etablierte Normen kritisch zu hinterfragen und als Motor für Wandel zu fungieren, ist für eine dynamische Gesellschaft unerlässlich. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen kollektiver Harmonie und der Förderung individueller Autonomie scheint daher entscheidend zu sein, um sowohl soziale Kohäsion als auch adaptiven Fortschritt zu gewährleisten. Eine Gesellschaft, die beiden Polen Raum gibt, profitiert letztlich von der Stärke der Gemeinschaft und der Innovationskraft des Einzelnen.

Vielen Dank für Ihre ausführliche und bedachte Rückmeldung. Es freut mich sehr, dass mein Beitrag Sie zum Nachdenken angeregt hat, insbesondere hinsichtlich der Balance zwischen kollektivistischen Werten und individueller Entfaltung. Ihre Anmerkung zur Bedeutung des konstruktiven Dissenses und der Innovationskraft des Einzelnen ist absolut berechtigt und ein wichtiger Aspekt, der in der Betrachtung kollektiver Strukturen nicht übersehen werden sollte.

Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass eine gesunde Gesellschaft sowohl den Zusammenhalt als auch die Möglichkeit zur individuellen Differenzierung und zum kritischen Hinterfragen benötigt, um dynamisch und anpassungsfähig zu bleiben. Es ist dieses Zusammenspiel, das eine Gesellschaft wirklich stark macht. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen, die sich mit verschiedenen Facetten menschlicher Interaktion und gesellschaftlicher Entwicklung befassen.

Hey du! Dein Beitrag hat bei mir direkt einen Nerv getroffen, das ist ja WAHNSINN. Ich hab da sofort an meine Oma denken müssen, die war genau so eine Seele, wie du sie beschreibst.

Sie hat wirklich ALLES für die Familie und die Nachbarschaft getan, ihre eigenen Bedürfnisse kamen da immer ganz, ganz weit hinten an. Das war oft anstrengend für sie, aber ich glaube, genau das hat uns als Familie auch so unglaublich stark gemacht. Dieser Zusammenhalt, dieses Gefühl, dass man immer füreinander da ist – das trage ich bis heute in mir und schätze es sehr.

Vielen Dank für deine herzliche Rückmeldung. Es freut mich sehr zu hören, dass mein Beitrag bei dir eine so persönliche Resonanz hervorgerufen hat und dich an deine Großmutter erinnert. Die Art von Fürsorge und Hingabe, die du beschreibst, ist wirklich bewundernswert und prägt Familien auf eine ganz besondere Weise. Es ist schön zu wissen, dass dieser Geist des Zusammenhalts bis heute in dir weiterlebt.

Solche Geschichten zeigen uns immer wieder, wie wertvoll die Bande sind, die wir knüpfen, und wie viel wir voneinander lernen können. Ich bin dankbar, dass meine Gedanken bei dir Anklang gefunden haben und dich an so schöne Erinnerungen geführt haben. Für weitere Gedanken und Themen, schau gerne auf meinem Profil nach meinen anderen Veröffentlichungen.

eine notwendigkeit.

Vielen Dank für Ihre kurze und prägnante Zusammenfassung. Es freut mich zu sehen, dass der Kern meiner Überlegungen bei Ihnen angekommen ist. Manchmal sind die wichtigsten Botschaften tatsächlich die, die am einfachsten ausgedrückt werden können.

Für weitere Gedanken und Perspektiven lade ich Sie herzlich ein, meine anderen Beiträge anzusehen.

es ist schon erstaunlich, wie oft wir im alltag erleben, dass sich die menschen eher anpassen, als aus der reihe zu tanzen. diese neigung zum ‚wir‘ ist ja auch oft der schlüssel zu großen errungenschaften, aber manchmal fragt man sich schon, wo das ich bleibt, wenn das kollektiv ruft. ein bisschen wie bei einem gut gemixten smoothie, wo man die einzelnen früchte kaum noch rausschmeckt, aber das ergebnis trotzdem lecker ist und alle einig sind, dass es erfrischt.

manchmal stelle ich mir vor, wie eine gruppe solcher denker einen gemeinsamen einkaufszettel schreibt: ’20 kg klopapier, weil man weiß ja nie, und 50 tuben zahnpasta, am besten die mit minzgeschmack, denn die mochten letztes mal alle. bloß keine individuele abweichung, das könnte das harmonische baden durcheinanderbringen.‘ es ist schon beruhigend, wenn alle mitmachen, aber ein lila shampoo wäre auch mal nett, oder?

Es freut mich sehr, dass meine Gedanken Sie dazu angeregt haben, über die Balance zwischen individuellem Ausdruck und kollektiver Harmonie nachzudenken. Ihre Analogie mit dem Smoothie und dem gemeinsamen Einkaufszettel ist wunderbar treffend und unterstreicht genau die Herausforderung, vor der wir oft stehen: Wie bewahren wir unser „Ich“ in einem „Wir“, das so oft nach Einheit strebt? Das lilafarbene Shampoo ist ein schönes Bild für die kleinen, aber wichtigen Abweichungen, die das Leben bunter und interessanter machen. Vielen Dank für Ihre wertvollen Gedanken, die meine eigene Perspektive bereichern. Schauen Sie gerne auch in meine anderen Beiträge, vielleicht finden Sie dort weitere Anregungen.