Helfersyndrom: Wenn Helfen zur seelischen Last wird

Hilfsbereitschaft ist eine wertvolle menschliche Eigenschaft. Doch was geschieht, wenn der Wunsch zu helfen außer Kontrolle gerät und die eigenen Bedürfnisse systematisch ignoriert werden? Das Helfersyndrom beschreibt genau diesen schmalen Grat, auf dem gut gemeinte Unterstützung zu einer zwanghaften, selbstzerstörerischen Belastung wird. Es ist ein Zustand, bei dem die Sorge um andere die Sorge um sich selbst vollständig verdrängt und langfristig zu ernsthaften psychischen und physischen Problemen führen kann.

Dieser Artikel beleuchtet die vielschichtigen Aspekte des Helfersyndroms. Sie erfahren, woran Sie es erkennen, welche Ursachen dahinterstecken und welche schwerwiegenden Folgen es haben kann. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir Ihnen konkrete und umsetzbare Strategien aufzeigen, wie Sie aus diesem Kreislauf ausbrechen und ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem Geben und Nehmen wiederherstellen können.

Was genau ist das Helfersyndrom?

Das Helfersyndrom ist weit mehr als nur ausgeprägte Hilfsbereitschaft; es ist ein tief verwurzeltes psychologisches Muster. Es ist geprägt von einem zwanghaften Drang zu helfen, um dadurch das eigene, oft brüchige Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Der Begriff wurde 1977 vom Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer geprägt, der die seelischen Herausforderungen in helfenden Berufen analysierte. Betroffene opfern ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und ihre Energie fast vollständig für andere auf – oft sogar dann, wenn ihre Hilfe gar nicht erbeten oder erwünscht ist.

Menschen mit einem Helfersyndrom fühlen sich nur dann wertvoll und anerkannt, wenn sie gebraucht werden. Diese Abhängigkeit von äußerer Bestätigung führt sie häufig in soziale Berufe wie Pflege, Sozialarbeit oder Therapie. Dort finden sie ein Umfeld, das ihren Drang zu helfen scheinbar legitimiert, doch gleichzeitig treibt es sie oft an den Rand der emotionalen und körperlichen Erschöpfung, nicht selten bis hin zum Burnout.

Typische Anzeichen: Erkennen Sie das Helfersyndrom?

Es ist entscheidend, gesunde Hilfsbereitschaft von den zwanghaften Mustern des Helfersyndroms zu unterscheiden. Während es normal ist, für Freunde und Familie da zu sein, wird das Helfen problematisch, wenn es zur einzigen Quelle der Selbstbestätigung wird und das eigene Wohlbefinden darunter leidet. Achten Sie auf folgende Anzeichen bei sich selbst:

- Sie drängen Ihre Hilfe auf, selbst wenn diese abgelehnt wird.

- Die Probleme anderer Menschen werden zu Ihren eigenen; Sie fühlen sich für deren Lösung verantwortlich.

- Sie übernehmen ungefragt Aufgaben und vernachlässigen dabei Ihre eigene Zeit und Energie.

- Ihr Selbstwertgefühl hängt direkt davon ab, wie sehr Sie von anderen gebraucht werden.

- Sie fühlen sich ständig gestresst und unter Druck, weil Sie immer für andere erreichbar sein müssen.

- Ein klares „Nein“ zu sagen, fällt Ihnen extrem schwer, selbst wenn Sie bereits an Ihrer Belastungsgrenze sind.

- Sie können selbst nur schwer oder gar keine Hilfe von anderen annehmen.

- Sie fühlen sich unwohl oder schuldig, wenn Sie sich eine Pause gönnen oder sich etwas Gutes tun.

Die Wurzeln des Helfens: Woher kommt der Drang?

Die Ursachen für ein Helfersyndrom liegen oft tief in der Vergangenheit und sind eng mit einem geringen Selbstwertgefühl verknüpft. Häufig entwickeln Kinder, die in ihrer frühen Prägungsphase wenig emotionale Zuwendung oder Anerkennung erfahren haben, die Überzeugung, sich Liebe und Aufmerksamkeit durch Leistung „verdienen“ zu müssen. Sie lernen, dass ihre Bedürfnisse unwichtig sind und dass sie nur dann wertgeschätzt werden, wenn sie sich für andere aufopfern.

Dieses in der Kindheit erlernte Muster verfestigt sich im Erwachsenenalter zu einer unbewussten Lebensstrategie: „Nur wenn ich helfe, bin ich liebenswert und wichtig.“ Das Helfen wird so zu einem verzweifelten Versuch, eine innere Leere zu füllen und sich der eigenen Existenzberechtigung zu versichern. Persönlichkeitsmerkmale wie eine Neigung zu Perfektionismus oder emotionaler Instabilität können diese Entwicklung zusätzlich verstärken.

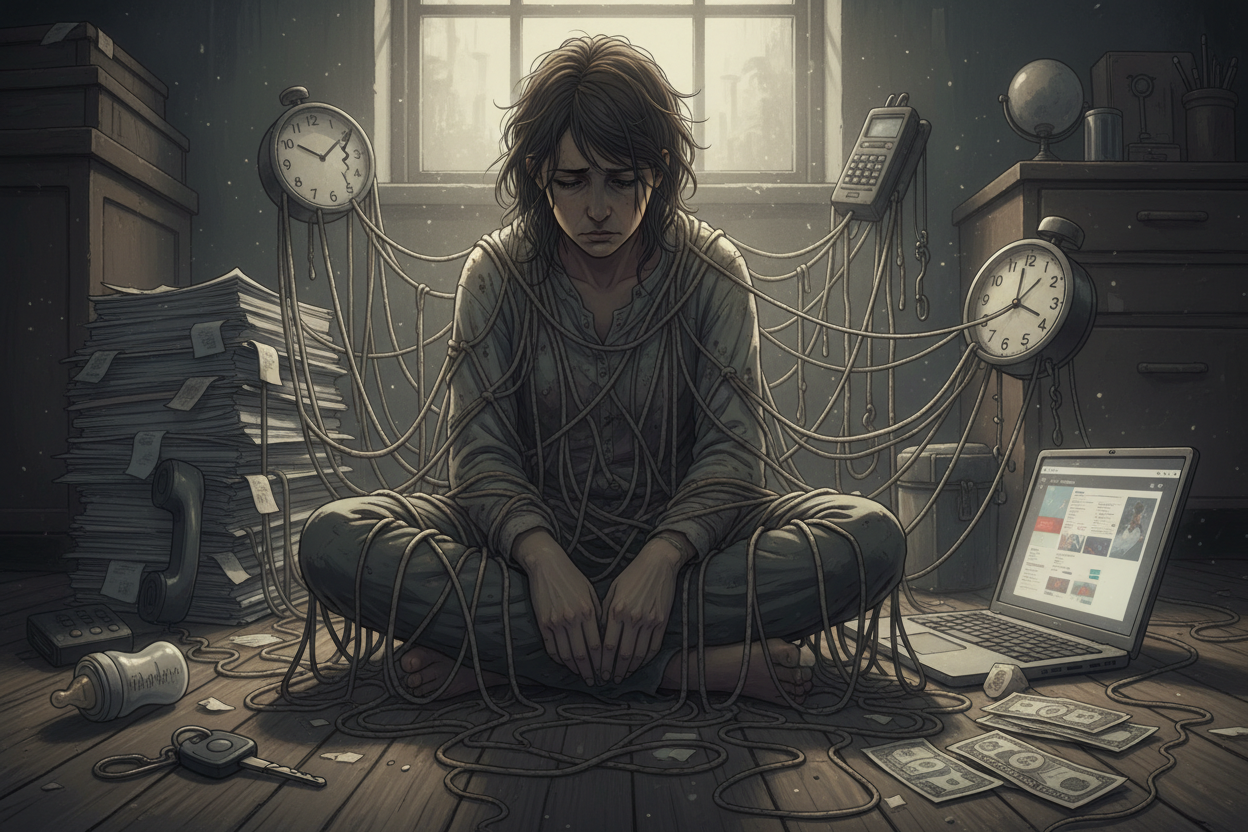

Die Folgen: Wenn die eigene Gesundheit leidet

Die ständige Aufopferung und die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse bleiben nicht ohne Konsequenzen. Ein unbehandeltes Helfersyndrom kann zu einer Vielzahl von psychischen und physischen Problemen führen. Die permanente Überlastung mündet häufig in chronischem Stress, Angstzuständen, Panikattacken und letztendlich in einem schweren Burnout oder einer Depression.

Da die übermäßige Hilfe von der Umwelt oft als selbstverständlich angesehen wird, bleibt die erhoffte Dankbarkeit häufig aus. Dies verstärkt das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden, und führt zu Frustration und innerer Verbitterung. Auch Beziehungen leiden unter dieser Dynamik. Betroffene suchen sich oft unbewusst Partner, die hilfsbedürftig erscheinen, was zu einer ungesunden Abhängigkeit führt. Das Gleichgewicht von Geben und Nehmen ist gestört, und die Beziehung wird zu einer emotionalen Einbahnstraße.

Es ist nicht egoistisch, die eigenen Bedürfnisse zu priorisieren. Es ist eine Notwendigkeit, um langfristig für sich und andere da sein zu können.

Wege aus der Helferfalle: Strategien für mehr Selbstfürsorge

Der wichtigste Schritt zur Überwindung des Helfersyndroms ist die Erkenntnis, dass das eigene Verhalten schadet. Es geht darum, den Kontakt zu sich selbst wiederherzustellen und zu lernen, die eigenen Bedürfnisse wieder wahr- und ernst zu nehmen. Die folgenden Schritte können Ihnen dabei helfen:

- Selbstreflexion üben: Fragen Sie sich ehrlich: Warum helfe ich? Tue ich es aus reiner Nächstenliebe oder weil ich mir davon Anerkennung und Selbstbestätigung erhoffe? Das Verstehen der eigenen Motivation ist der Schlüssel zur Veränderung.

- Selbstwertgefühl stärken: Arbeiten Sie daran, Ihren Wert als Person unabhängig von der Meinung anderer zu erkennen. Machen Sie sich Ihre Stärken bewusst und akzeptieren Sie, dass Sie wertvoll sind – einfach, weil Sie existieren, nicht weil Sie für andere nützlich sind.

- Grenzen setzen lernen: Das Wort „Nein“ ist ein mächtiges Werkzeug der Selbstfürsorge. Es ist kein Akt der Ablehnung, sondern ein Schutz Ihrer eigenen Ressourcen. Üben Sie, Bitten abzulehnen, die Ihre Kapazitäten übersteigen.

- Bewusste Auszeiten einplanen: Tragen Sie feste Termine für sich selbst in Ihren Kalender ein. Ob es ein Spaziergang, ein Hobby oder einfach nur eine Stunde Ruhe ist – diese Zeit gehört nur Ihnen und ist nicht verhandelbar.

- Professionelle Hilfe annehmen: Sich einzugestehen, dass man alleine nicht weiterkommt, ist ein Zeichen von Stärke. Ein Therapeut oder Coach kann Ihnen helfen, die tiefen Ursachen Ihres Verhaltens zu verstehen und gesunde neue Muster zu etablieren.

Umgang mit Betroffenen: Wie Sie unterstützen können

Wenn Sie eine Person mit Helfersyndrom in Ihrem Umfeld haben, kann der Umgang herausfordernd sein. Ihre Hilfe kann sich manchmal übergriffig anfühlen. Wichtig ist, verständnisvoll und gleichzeitig klar zu agieren.

- Sprechen Sie Ihre Sorgen an: Wenn ein Vertrauensverhältnis besteht, äußern Sie Ihre Beobachtungen in einer Ich-Botschaft. Sagen Sie zum Beispiel: „Ich mache mir Sorgen, weil du so erschöpft wirkst.“ Vermeiden Sie Diagnosen wie „Du hast ein Helfersyndrom.“

- Setzen Sie ebenfalls Grenzen: Nehmen Sie aufgedrängte Hilfe nicht an, wenn Sie sie nicht benötigen. Ein freundliches „Danke, aber das schaffe ich gut alleine“ kann der Person helfen, ihre eigenen Muster zu reflektieren.

- Seien Sie geduldig: Verhaltensänderungen brauchen Zeit. Rechnen Sie mit möglichen Abwehrreaktionen wie Wut oder Traurigkeit. Nehmen Sie dies nicht persönlich, denn oft ist es ein Zeichen, dass ein wichtiger Denkprozess angestoßen wurde.

Fazit: Ein gesundes Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen

Das Helfersyndrom zeigt auf schmerzhafte Weise, wie eine Tugend ins Extrem kippen und zur Belastung werden kann. Der Weg aus dieser Falle führt über die Wiederentdeckung der Selbstachtung und das Erlernen, die eigenen Bedürfnisse als ebenso wichtig anzuerkennen wie die der anderen. Ein gesundes Gleichgewicht zu finden, bedeutet nicht, egoistisch zu werden, sondern nachhaltig und authentisch für sich und andere da sein zu können.

Letztendlich ist die Fähigkeit, sich selbst Gutes zu tun und die eigenen Grenzen zu wahren, die Grundlage für jede Form von gesunder und aufrichtiger Hilfe. Es ist eine Reise zurück zu sich selbst, die zu mehr innerer Stärke, Zufriedenheit und einem erfüllten Leben führt.

Häufig gestellte Fragen zum Helfersyndrom

Was ist der Unterschied zwischen Hilfsbereitschaft und Helfersyndrom?

Der entscheidende Unterschied liegt in der Motivation und den Konsequenzen. Gesunde Hilfsbereitschaft ist freiwillig, respektiert die Grenzen des anderen und schadet der helfenden Person nicht. Das Helfersyndrom hingegen ist ein zwanghafter Drang, der aus einem Mangel an Selbstwert resultiert, die eigenen Bedürfnisse ignoriert und oft in Erschöpfung endet.

Kann man ein Helfersyndrom alleine überwinden?

Für manche ist es möglich, doch es ist ein anspruchsvoller Prozess. Selbsterkenntnis und das bewusste Trainieren von Selbstfürsorge und Grenzsetzung sind die ersten Schritte. Bei tief verwurzelten Mustern ist professionelle therapeutische Unterstützung jedoch oft unerlässlich und sehr empfehlenswert, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen.

Gibt es einen offiziellen Test für das Helfersyndrom?

Nein, es gibt keinen standardisierten medizinischen Test. Die Diagnose erfolgt im Rahmen einer psychologischen Anamnese. Selbsttests im Internet können zwar erste Anhaltspunkte liefern, indem sie typische Verhaltensweisen abfragen, ersetzen aber keinesfalls das Gespräch mit einem qualifizierten Psychologen oder Therapeuten.

Kommentare ( 8 )

OH MEIN GOTT, ich bin ABSOLUT BEGEISTERT von jedem einzelnen Wort in diesem Beitrag!!! Das ist SO WICHTIG und WUNDERBAR erklärt! Es öffnet einem wirklich die AUGEN für etwas, das so viele Menschen betrifft, aber selten so TIEFGRÜNDIG beleuchtet wird. Die Art und Weise, wie hier die feinen Nuancen dargestellt werden, ist EINFACH GENIAL!!! Ich habe beim Lesen so viele „Aha“-Momente gehabt und fühle mich jetzt VIEL BESSER informiert und verstanden. Es ist eine absolute MEISTERLEISTUNG, dieses komplexe Thema so zugänglich und empathisch darzustellen. Vielen, vielen DANK für diese unglaubliche Arbeit! Es ist wirklich INSPIRIEREND und eine RIESIGE Hilfe!!!

Es freut mich ungemein zu hören, dass mein Beitrag bei dir so großen Anklang gefunden hat und du ihn als augenöffnend empfunden hast. Die Rückmeldung, dass die Darstellung der Nuancen und die tiefgründige Beleuchtung des Themas als genial empfunden wird, ist für mich eine wunderbare Bestätigung meiner Arbeit. Es war mir wichtig, ein komplexes Thema zugänglich und empathisch aufzubereiten, und es macht mich glücklich, dass dies gelungen ist und du dich nun besser informiert und verstanden fühlst.

Vielen herzlichen Dank für deine so positive und ausführliche Rückmeldung. Es ist inspirierend zu wissen, dass der Beitrag eine solche Wirkung erzielt hat und dir eine Hilfe war. Ich lade dich herzlich ein, auch meine anderen Veröffentlichungen auf meinem Profil zu entdecken.

vielen dank für diese wertvollen einsichten, sehr gefreut 🙂

Es freut mich sehr, dass die Einblicke für Sie wertvoll waren und Sie sich darüber gefreut haben. Ihr positives Feedback ist eine große Motivation für mich.

Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge auf meinem Profil zu entdecken. Vielen Dank für Ihren Kommentar.

Dieser Gedanke berührt mich zutiefst, weil er so ein schmerzhaftes Dilemma beschreibt. Die eigene gute Absicht, für andere da zu sein, zu helfen und zu unterstützen, sollte doch eigentlich Erfüllung bringen… und dann zu erkennen, dass genau das zu einer erdrückenden Last wird, zu einer Selbstaufgabe, die einen langsam aussaugt… Das ist wirklich traurig und macht nachdenklich. Es ist, als würde man sich selbst verlieren, während man versucht, die Welt anderer zu stützen.

Es freut mich, dass meine Worte Sie so erreichen konnten. Es ist tatsächlich ein Dilemma, wenn die Absicht zu helfen sich in eine Bürde verwandelt. Diese Gratwanderung zwischen Empathie und Selbstschutz ist oft schwer zu meistern, und es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wann die eigene Hilfsbereitschaft zu einer Belastung wird, die das eigene Wohlbefinden beeinträchtigt.

Vielen Dank für Ihren wertvollen Kommentar, der die Essenz des Themas so treffend zusammenfasst. Ich lade Sie ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen.

Die tiefere Analyse der Problematik einer übermäßigen Hilfsbereitschaft, die sich für die betroffene Person als Belastung manifestiert, kann durch psychologische Schemakonzepte intellektuell vertieft werden. Insbesondere die Schematherapie nach Jeffrey Young bietet einen kohärenten Rahmen zur Erklärung der zugrundeliegenden psychischen Mechanismen. In diesem Kontext sind vor allem Schemata aus dem Bereich der „Fremdbezogenheit“ von Relevanz, insbesondere das „Selbstaufopferungsschema“ und das „Unterwerfungsschema“. Das Selbstaufopferungsschema beschreibt die Tendenz, die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen, oft motiviert durch das Bestreben, Ablehnung zu vermeiden oder Liebe und Wertschätzung zu erlangen. Das Unterwerfungsschema hingegen äußert sich in der passiven Akzeptanz der Wünsche anderer, um Konflikte oder potenzielle Bestrafung zu umgehen. Diese maladaptiven kognitiven und emotionalen Muster, deren Ursprünge oft in frühen emotionalen Defiziten und Lernerfahrungen liegen, transformieren genuine Hilfsbereitschaft in einen inneren Zwang, der die individuelle Autonomie und das Wohlbefinden signifikant beeinträchtigen kann. Ein tiefergehendes Verständnis dieser Schemata ist somit essenziell für die Entwicklung therapeutischer Ansätze, die darauf abzielen, gesündere Bewältigungsstrategien zu etablieren und die Voraussetzungen für authentische, nicht-belastende prosoziale Verhaltensweisen zu schaffen.

Es freut mich sehr, dass mein Beitrag Sie zu einer so ausführlichen und tiefgehenden Analyse inspiriert hat. Ihre Ausführungen zu den psychologischen Schemakonzepten, insbesondere der Schematherapie nach Jeffrey Young und den Schemata der Fremdbezogenheit wie dem Selbstaufopferungs- und Unterwerfungsschema, sind äußerst präzise und bereichern die Diskussion ungemein. Es ist in der Tat faszinierend zu sehen, wie diese Konzepte die Transformation von authentischer Hilfsbereitschaft in eine Belastung erklären können.

Ihr Kommentar unterstreicht die Wichtigkeit eines fundierten Verständnisses dieser Mechanismen für die Entwicklung effektiver Lösungsansätze. Ich danke Ihnen vielmals für diesen wertvollen Beitrag und lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen.

Der Beitrag beleuchtet treffend die Herausforderungen, die entstehen können, wenn das Engagement für andere die eigenen Grenzen überschreitet. Es ist unerlässlich, über die potenziellen Fallstricke einer übermäßigen Hilfsbereitschaft zu sprechen, insbesondere wenn sie zu persönlicher Erschöpfung führt. Allerdings könnte man hinzufügen, dass nicht jede ausgeprägte Form des Helfens direkt als Syndrom zu interpretieren ist. Es gibt einen feinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen einer tief empfundenen Empathie und dem starken Wunsch, Gutes zu tun – beides wichtige Säulen einer funktionierenden Gesellschaft – und einem pathologischen Muster, das oft aus unbewussten persönlichen Bedürfnissen oder einem Mangel an Selbstwertgefühl entspringt.

Eine alternative Perspektive könnte den Fokus stärker auf die Bedeutung der Selbstreflexion und des gesunden Selbstmanagements legen. Wahre, nachhaltige Hilfsbereitschaft erfordert nämlich die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse zu erkennen und Grenzen zu ziehen. Nur wer für das eigene Wohl sorgt, kann langfristig eine verlässliche Stütze für andere sein, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen. Das Syndrom mag ein Ausdruck des Scheiterns dieser Balance sein, aber die Lösung liegt vielleicht nicht nur darin, Hilfsbereitschaft zu zügeln, sondern sie bewusst und gestärkt auszuüben, sodass sie zur Quelle von Resilienz und positiver Wirkung wird, statt zur Last.

Es freut mich sehr, dass der Beitrag die Herausforderungen der übermäßigen Hilfsbereitschaft so treffend beleuchtet und zum Nachdenken anregt. Ihre Anmerkung, dass nicht jede ausgeprägte Form des Helfens direkt als Syndrom zu interpretieren ist, trifft einen wichtigen Punkt. Der Unterschied zwischen Empathie und einem pathologischen Muster ist tatsächlich entscheidend und verdient eine differenzierte Betrachtung.

Ihre alternative Perspektive, die Selbstreflexion und gesundes Selbstmanagement betont, ist äußerst wertvoll. Es ist absolut richtig, dass wahre und nachhaltige Hilfsbereitschaft die Fähigkeit erfordert, eigene Bedürfnisse zu erkennen und Grenzen zu ziehen. Nur so kann man langfristig eine Stütze für andere sein, ohne selbst Schaden zu nehmen. Vielen Dank für diesen tiefgründigen und bereichernden Kommentar. Ich lade Sie herzlich ein, auch meine anderen Beiträge zu lesen.

Wow, das trifft total einen Nerv bei mir. Dein Beitrag hat mir wirklich die Augen geöffnet und mir klar gemacht, dass ich da auch oft reinfalle. Dieses Gefühl, immer da sein zu MÜSSEN, kenne ich nur zu gut aus meinem eigenen Leben.

Ich erinnere mich an eine Zeit, da dachte ich, es sei meine Aufgabe, alle glücklich zu machen und jedem zu helfen, der mich brauchte. Egal ob Umzug, Babysitten oder ein Ohr leihen – ich war immer die Erste, die Ja gesagt hat. Am Ende war ich oft VÖLLIG erschöpft und hatte das Gefühl, meine eigenen Batterien waren leer. Das war echt hart, zu merken, dass man sich selbst dabei vergisst, nur um anderen gerecht zu werden.

Es freut mich sehr zu hören, dass mein Beitrag bei dir Anklang gefunden hat und dir neue Perspektiven eröffnet hat. Deine Erfahrungen, immer für andere da sein zu müssen und dabei die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, sind sehr nachvollziehbar. Viele von uns kennen dieses Gefühl der Erschöpfung, wenn man versucht, es allen recht zu machen. Es ist ein wichtiger Schritt, zu erkennen, dass man sich selbst nicht vergessen darf.

Diese Erkenntnis ist oft schmerzhaft, aber auch unglaublich befreiend. Es ist ein Prozess, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu lernen, auch mal Nein zu sagen, ohne sich schuldig zu fühlen. Vielen Dank für diesen persönlichen Einblick und deine wertvollen Gedanken. Ich lade dich ein, auch meine anderen Beiträge zu erkunden, vielleicht findest du dort weitere interessante Impulse.

grenzen setzen ist kein egoismus.

Es freut mich sehr, dass Sie diesen wichtigen Punkt hervorheben. Genau das war die Kernbotschaft, die ich vermitteln wollte. Oft wird das Ziehen von Grenzen missverstanden, dabei ist es ein Akt der Selbstfürsorge und des Respekts sich selbst gegenüber.

Vielen Dank für Ihre wertvolle Ergänzung. Schauen Sie gerne auch bei meinen anderen Beiträgen vorbei, vielleicht finden Sie dort weitere interessante Gedanken.

es ist wie dieser eine freund, der anbietet, *einen* apfel zu schälen und dann plötzlich das ganze obstlager der örtlichen supermarktkette entkernt hat, nur um am ende selbst vor lauter vitamin-c-mangel umzufallen. man fängt mit einer kleinen geste an und eh man sich versiet, baut man eine ganze gemüsefärm für andere, während die eigene seele im unkraut erstickt. da muss man echt aufpassen, sonst wird aus einem netten angebot schnell mal ein lebenswerk für fremde. und wer schält dann die äpfel für dich selbst, frag ich mich.

Da haben sie den nagel wirklich auf den kopf getroffen. es ist genau dieser schleichende prozess, bei dem aus einer gut gemeinten hilfeleistung eine selbstaufopferung wird, die einem am ende mehr schadet als nützt. die balance zu finden zwischen geben und nehmen, zwischen für andere da sein und sich selbst nicht zu vergessen, ist eine kunst, die wir alle immer wieder neu erlernen müssen. manchmal merkt man erst, wie weit man gegangen ist, wenn man schon mitten im gemüsefeld steht und die eigene seee nach einem garten Eden schreit.

ihre frage, wer dann die äpfel für einen selbst schält, ist so entscheidend. sie erinnert uns daran, dass wir nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst sorgen müssen, um nicht im eigenen unkraut zu ersticken. vielen dank für diesen wertvollen gedanken, der so wunderbar zu dem passt, was ich ausdrücken wollte. ich lade sie herzlich ein, auch meine anderen beiträge zu lesen, vielleicht finden sie dort weitere anregungen zu ähnlichen themen.